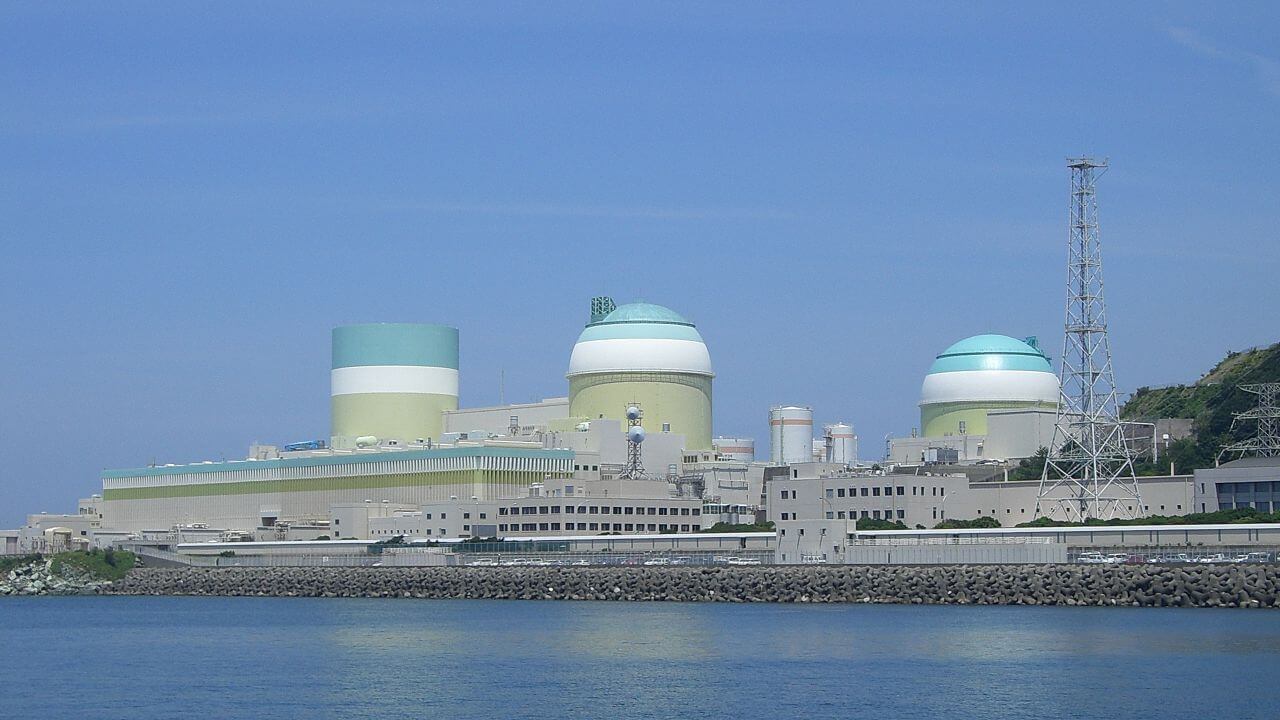

La gestion des déchets radioactifs est l’une des faces sombres du recours à l’énergie nucléaire. La NASA avait un temps envisagé de les envoyer en orbite autour du Soleil, avant de renoncer à ce projet dispendieux et risqué.

Les États nucléarisés ont vite opté pour la solution la plus simple et la moins coûteuse, en immergeant ces déchets en mer. Le principe de dilution justifiait cette pratique : on considérait la mer si vaste que les déchets radioactifs allaient se diluer sans conséquence notable pour la faune et la flore marines. Les campagnes de Greenpeace ont toutefois marqué l’opinion dans les années 1970, en mettant des images sur une réalité qui n’était pas secrète, mais que l’on pouvait avoir du mal à se représenter.

Rien qu’en Atlantique nord-est, près de 200.000 fûts de 200 litres de ces déchets ont ainsi été immergés, et n’ont pour l’heure toujours pas été récupérés. Nombre d’entre eux sont désormais en état de détérioration avancé, ce qui rend cette récupération presque impossible. L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) précise que dans ces fûts « des déchets radioactifs provenant de la recherche, de la médecine, de l’énergie nucléaire et des activités militaires ont été emballés […], enrobés dans une matrice en béton ou en bitume ».

Une mission scientifique est prévue en 2024 pour cartographier le fond des zones maritimes concernées, et estimer la dangerosité de ces dépôts. Il s’agira alors d’évaluer le comportement des radionucléides là où les fûts ont été détériorés. L’incertitude actuelle porte sur leur mobilité et la possibilité qu’ils migrent dans la colonne d’eau, présentant un risque potentiel encore mal évalué pour les animaux qui y vivent.

De 1946 à 1982: des immersions tous azimuts

Rapidement imitée par d’autres pays, la première immersion a été réalisée par les États-Unis, à 80 km des côtes californiennes, en 1946. En France, un projet similaire du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) envisageant des immersions dans la Méditerranée a été enterré dans les années 1960, à la suite des contestations des populations locales concernées et des écologistes, le Commandant Cousteau en tête.

Les pratiques étrangères d’immersion ont eu un impact réel en France, comme l’attestent les témoignages de marins-pêcheurs en Atlantique de l’époque, au large de La Rochelle, de Guilvinec ou de Concarneau, déplorant remonter dans leurs filets des déchets radioactifs immergés dans leurs lieux de pêche.

Dans l’Atlantique nord-est, la France a elle aussi participé à deux campagnes d’immersions coordonnées par l’agence nucléaire de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), avec l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. En 1967, 11.000 tonnes de déchets radioactifs sont ainsi immergés au large de la Galice, et deux ans plus tard, 9.000 nouvelles tonnes le sont à 900 km des côtes bretonnes.

La construction du centre de traitement de la Hague dans la Manche a mis un terme à la pratique française de l’immersion en Atlantique, tandis que d’autres États nucléarisés l’ont poursuivie plusieurs années durant. Toutefois, dans son inventaire national publié en 2018, l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (l’Andra) indique que la France a continué à immerger 3.200 tonnes de déchets radioactifs produits par ses essais nucléaires dans le Pacifique, en Polynésie, jusqu’en 1982, au large des atolls de Hao et Mururoa.

Une interdiction progressive de l’immersion en mer

En 1958, la Convention sur la haute mer commence par préciser en son article 25 que « tout État est tenu de prendre des mesures pour éviter la pollution des mers due à l’immersion de déchets radioactifs ». Mais cette convention ne concerne alors que la haute mer, et aucune définition de la notion de « pollution des mers » n’y est précisée.

Il faut attendre la Convention de Londres de 1972, pour que soit interdite l’immersion des déchets de haute activité, et limitée celle des autres déchets radioactifs de plus faible activité. Surtout, la Convention arrête une définition large de l’immersion, qui désigne « l’élimination délibérée dans la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels, ainsi que le sabordage en mer de ces navires ou plates-formes ». Les annexes énumèrent les déchets dont l’immersion est interdite et ceux pour lesquels un permis spécifique d’immersion est requis.

Puis, en 1983, est décidée la suspension provisoire et volontaire de toute immersion de déchets radioactifs en mer, jusqu’à ce que de nouvelles études sur les effets de ces activités soient disponibles en 1985. Mais cette suspension a été prolongée afin que les gouvernements puissent analyser les résultats obtenus. L’adoption d’une résolution, en 1993, a rendu pérenne l’interdiction de toute immersion, devenue ainsi totale et définitive.

L’étape essentielle du Protocole de Londres en 1996

Le Protocole de Londres en 1996 remplace quant à lui la Convention de 1972 depuis son entrée en vigueur, en 2006. Il comprend trois apports principaux.

Premièrement, il inverse la logique de l’interdiction. En 1972, on avait énuméré les matières qui ne pouvaient plus être immergées. Le Protocole, lui, érige en principe l’interdiction d’immerger des déchets radioactifs, à l’exception de ceux qui sont énumérés dans une annexe. Pour ces déchets toutefois, un permis d’immerger est nécessaire.

Deuxièmement, le Protocole définit une approche de précaution. Il convient ainsi de « prendre les mesures préventives appropriées lorsqu’il y a des raisons de penser que des déchets ou autres matières introduites dans le milieu marin risquent de causer un préjudice et ce, même en l’absence de preuves concluantes de l’existence d’un lien causal entre les apports et leurs effets ».

Troisièmement, sans s’attarder sur les modalités, le Protocole précise que le pollueur « devrait, en principe, assumer le coût de la pollution » et que les parties contractantes doivent s’assurer que ledit Protocole n’a pas simplement pour résultat de déplacer la pollution d’un secteur de l’environnement à un autre.

Que faire des déchets radioactifs déjà immergés?

L’appréhension juridique des immersions de déchets radioactifs se heurte à des difficultés intrinsèques. Si tant est qu’au sein de l’immensité océane on parvienne un jour à déceler la présence de déchets radioactifs non déclarés, il restera difficile de savoir qui les a immergés, à quel moment, et même à quel endroit, puisque les courants pourraient les avoir déplacés. Aussi, la désignation du responsable peut être complexe à établir. Excepté si un navire était pris sur le vif, l’effectivité de cet assemblage juridique resterait difficile à mettre en œuvre si un État ayant signé le Protocole décidait d’y faire entorse. Son existence a cependant le mérite d’acter l’engagement des États nucléarisés à ne plus utiliser la mer comme le dépotoir de leurs activités nucléaires.

L’une des interrogations qui subsistent réside toutefois dans la pratique de l’immersion réalisée par la Russie, l’un des États nucléarisés les plus pollueurs qui semble plus réticent à suivre le mouvement d’interdiction des immersions. Le peu de données disponibles laisse augurer le pire scénario, notamment en mer de Kara, en mer de Barent et en mer Blanche. L’eau y est peu profonde, et il s’agit de zones géographiques très sensibles au réchauffement climatique. Outre les fûts et conteneurs que l’on retrouve ailleurs, elles abriteraient aussi plusieurs sous-marins et réacteurs nucléaires.

Les missions scientifiques prévues dans l’océan Atlantique détermineront si ces déchets radioactifs sont en l’état dangereux ou non. Quoi qu’il en soit, l’interdiction de leur immersion en mer est essentielle à la construction d’une éthique en la matière. Celle-ci reste incomplète, tant qu’une solution n’aura pas été trouvée pour le devenir des déchets immergés en état d’être repêchés. Cela serait cohérent avec la préoccupation émergente dans notre droit contemporain de ne pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.

Dans son principe au moins, celle-ci vient d’être consacrée en France par le Conseil constitutionnel, à l’occasion du contrôle des dispositions législatives instituant le projet d’enfouissement sous terre des déchets radioactifs à Bure. Il a néanmoins estimé ici que les conditions de stockage permettent « de protéger l’environnement et la santé contre les risques à long terme de dissémination de substances radioactives », et que la charge de la gestion de ces déchets n’est pas « reportée sur les seules générations futures ». Depuis, le Conseil d’État s’est notamment appuyé sur cette décision pour considérer que le projet Cigéo était bien d’utilité publique.

Le régime juridique devant traduire en droit la prise en compte d’une telle capacité des générations futures reste toutefois encore à l’état larvaire. D’ici à ce qu’il gagne en consistance, les fûts encore en état solide qui tapissent les planchers océaniques ont le temps de subir l’inexorable détérioration à laquelle ils semblent promis.

Nicolas Pauthe Docteur en droit public, enseignant-chercheur post-doctorant, Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA).

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original sur The Conversation.