L’histoire des civilisations humaines est intimement liée à celle des progrès techniques. De la maîtrise du feu, de la roue, du bronze, du fer, à la révolution industrielle, notre espèce a trouvé les moyens de remodeler la nature. Elle a transformé les pénuries de nourriture et d’énergie en abondance et en confort de vie. Pourtant, paradoxalement, face aux grands problèmes actuels – changement climatique, sécurité alimentaire, accès à une énergie abondante et décarbonée –, notre réponse instinctive n’est pas technologique. Au contraire même, la défiance est considérable, que ce soit face aux promesses de la fusion nucléaire, de la capture du carbone, de la géo-ingénierie, des OGM… Le discours dominant met l’accent sur la dimension morale des problèmes et une réponse qui ne peut être que sociale. Nous devons reconnaître notre responsabilité et notre culpabilité, réduire notre consommation, modifier radicalement nos comportements…

Une réponse inadaptée et surtout inefficace, qui n’est pas du tout à la dimension des défis, mais qui ne devrait pas nous surprendre. Les exemples historiques d’opposition, souvent farouche, aux ruptures technologiques sont légion. L’éclairage au gaz, les bateaux à vapeur, les ampoules incandescentes, les téléphones, les moteurs à essence, les avions, le courant alternatif, les fusées, l’énergie nucléaire, les satellites de communication, les ordinateurs individuels… se sont heurtés au conservatisme, aux intérêts économiques installés et à nos biais cognitifs.

Un lourd héritage cognitif

William von Hippel, l’un des psychologues les plus réputés au monde, explique bien cette préférence humaine pour les réponses sociales plutôt que technologiques aux crises. Nous avons évolué comme cela. Et cet héritage cognitif a un impact considérable sur notre façon d’aborder les défis d’aujourd’hui. Pendant la majeure partie de notre histoire, notre survie d’Homo sapiens a plus dépendu de la coopération et de la cohésion sociale que de notre ingéniosité.

Cette stratégie de survie a façonné notre psychologie. Nous avons évolué en recherchant le consensus, en appliquant des normes et en récompensant la conformité. Des traits qui ont aidé les petits groupes à fonctionner efficacement dans un environnement imprévisible et dangereux. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous préférons toujours instinctivement la régulation sociale à l’adaptation technologique.

Le biais de négativité

Ce biais se manifeste tout particulièrement dans la façon d’aborder le changement climatique et la nécessaire diminution des émissions de gaz à effet de serre. La plupart du temps, la question n’est pas abordée comme un problème d’ingénierie – comment substituer des sources d’énergies bas-carbone aux combustibles fossiles –, mais dans sa dimension morale… qui n’a pas lieu d’être. L’approche économique et technique rationnelle s’efface devant la conviction que nous devons faire des sacrifices individuels. Nous entendons ainsi constamment des appels à consommer moins, à prendre moins l’avion, à conduire moins, à manger différemment. Comme si la meilleure façon de s’attaquer à un problème planétaire était la pénitence. Un réflexe cognitif et même pseudo religieux profondément ancré.

Nous sommes aussi victimes d’autres biais cognitifs bien connus qui renforcent notre scepticisme à l’égard des ruptures technologiques. L’un des plus puissants est le biais dit de négativité, c’est-à-dire la tendance à se concentrer davantage sur les inconvénients potentiels que sur les avantages éventuels. Les innovations, en particulier celles à grande échelle comme l’énergie nucléaire ou la géo-ingénierie, s’accompagnent souvent d’incertitudes et de risques. Il ne peut pas en être autrement. Et ces risques potentiels nous effrayent bien plus que les conséquences de ne rien faire d’efficace.

La pensée linéaire, rien ne change, les tendances se prolongent à l’infini

Nous sommes aussi affectés par le biais de la pensée dite linéaire. Elle part du principe que les tendances actuelles ne peuvent que se poursuivre indéfiniment. Ce n’est jamais le cas. Comme les effets du dérèglement climatique sont largement médiatisés et que les progrès technologiques se font discrètement, nous avons une image déformée d’inéluctabilité des catastrophes. Nous imaginons facilement les ouragans, les incendies de forêt, la fonte des calottes glaciaires, la disparition de la civilisation dans le chaos et la violence. Et certains, notamment dans les jeunes générations, ont développé une véritable phobie de l’avenir au point de refuser d’avoir des enfants. Il nous est beaucoup plus difficile de nous convaincre de l’amélioration progressive de l’efficacité de l’énergie solaire, des batteries, de la géothermie ou des technologies de capture directe du carbone dans l’atmosphère. La possibilité d’allier croissance économique, niveau de vie en progression et plus grande efficacité énergétique est considérée très généralement comme infime.

Les malthusiens se sont toujours trompés

Les ruptures technologiques, par définition non prédictibles, démontrent que la pensée linéaire est fausse. En prolongeant les courbes d’augmentation de la population et de production agricole, l’économiste Thomas Malthus en 1798 et le démographe Paul Ehrlich en 1968 avaient tous deux annoncé l’effondrement imminent de la civilisation humaine.

Il y a cinquante ans, peu d’experts avaient prédit que l’innovation agricole – la révolution verte – permettrait de nourrir 4 milliards de personnes de plus que ce qui semblait possible alors. De la même façon, rares sont ceux qui aujourd’hui imaginent que les révolutions énergétiques possibles pourraient rendre obsolètes nos préoccupations en matière d’émissions.

Injonctions morales

Enfin, nous sommes des êtres affectés, pour la plupart, par les injonctions morales. Elles faussent totalement le débat sur le climat. L’hypothèse sous-jacente est que la souffrance est vertueuse, qu’un véritable changement exige des sacrifices et un retour à un mode de vie fantasmé plus simple et plus sobre. On peut même aller plus loin. Réduire les émissions en faisant des sacrifices semble vertueux. Mais résoudre le problème par l’innovation s’apparente à de la tricherie.

On ne mesure pas bien les conséquences de ces réflexes pseudo religieux. Il y a peu d’experts qui soutiennent encore aujourd’hui que la solution à l’insécurité alimentaire consiste à manger moins. Sauf dans les pays riches, où manger moins est motivé par le désir d’améliorer la santé des populations et leur espérance de vie. Pourtant, nombreux sont ceux qui affirment que le meilleur moyen de lutter contre le changement climatique est de consommer moins d’énergie plutôt que d’en produire plus proprement.

La mémoire courte

Ce point de vue n’est pas seulement erroné et irréaliste, il est aussi nuisible. En diabolisant l’industrie et la technologie, nous étouffons les innovations qui pourraient assurer la prospérité tout en réduisant l’impact sur l’environnement. La question à se poser n’est pas de trouver le moyen de contraindre les populations à utiliser moins d’énergie, mais comment en produire qui soit à la fois abondante, propre et bon marché.

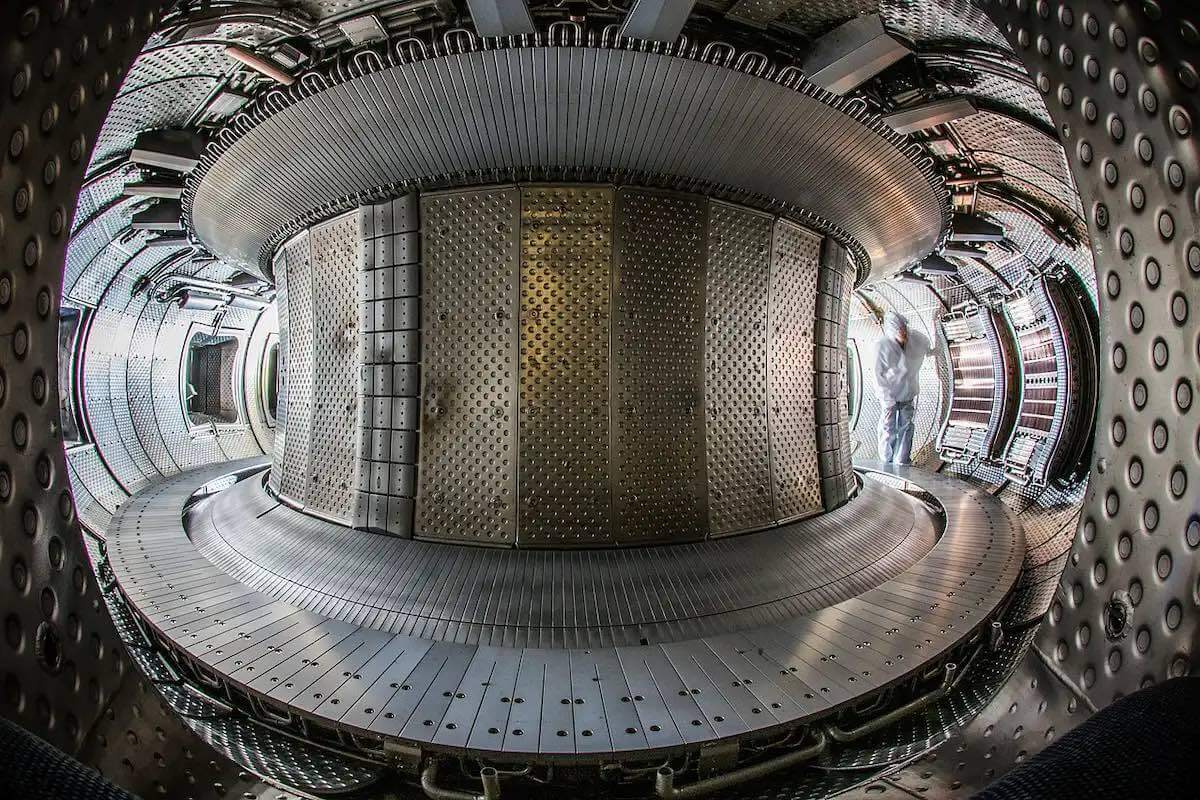

Même dans le domaine de l’énergie, certaines préoccupations environnementales du passé ont été effacées par la technologie. La crise de la déforestation au xixe siècle, générée par les besoins considérables de bois comme combustible, a été surmontée non pas en empêchant d’abattre les arbres mais en développant le charbon et le pétrole. La crainte actuelle que les énergies renouvelables ne puissent jamais remplacer les carburants fossiles ignore le potentiel du nucléaire avancé, des carburants synthétiques et des batteries de nouvelles générations.

L’histoire nous enseigne une chose. L’ingéniosité humaine a jusqu’à aujourd’hui permis de démentir toutes les prédictions catastrophistes. Cela ne veut pas dire qu’il faut ignorer les défis environnementaux. Cela signifie qu’il faut les aborder de façon efficace et réaliste, en pariant sur l’innovation, pas sur un repli illusoire.

Reconnaître les racines psychologiques de nos préjugés à l’égard de la technologie est la première étape indispensable pour les surmonter. Nous devons adopter un optimisme rationnel. Reconnaître les risques tout en investissant dans des solutions qui permettront de régler les problèmes. L’humanité n’a jamais été sauvée par la peur. Elle l’a été encore et encore par l’ingéniosité et la confiance en soi.

Illusion d’optique : la transition n’a pas vraiment commencé

Une attitude d’autant plus nécessaire que la transition est une œuvre de très longue haleine. Et nous avons là encore un problème d’illusion d’optique. Nous la croyons à portée de main et qu’il s’agit uniquement d’une question de volonté politique. Rien n’est plus faux. À force d’entendre sans cesse répéter les annonces de niveaux records de production d’électricité renouvelable et de ventes de véhicules électriques, nous imaginons que le système énergétique mondial change rapidement. Ce n’est pas le cas. Ce que nous avons fait à l’échelle planétaire et jusqu’à aujourd’hui est d’additionner les sources d’énergie. Nous ne substituons pas les fossiles par les décarbonées.

Nous avons investi environ 9 000 milliards de dollars au cours de la dernière décennie pour des résultats limités. La part des renouvelables dans la consommation finale d’énergie progresse lentement, à raison de 0,3 à 0,6 % par an. Il n’est pas nécessaire d’être diplômé en mathématiques pour comprendre qu’avec de tels taux de croissance, la transition sera lente. Cela s’explique par de multiples raisons. La principale tient à l’échelle des transformations à mener, souvent perdue de vue. Nous consommons 15 milliards de tonnes de combustibles fossiles par an. Ce qu’il s’est passé de notable jusqu’à aujourd’hui est un ralentissement de la croissance de la consommation des fossiles. La transition n’a pas encore vraiment commencé.

L’illusion d’optique est la conséquence d’un défaut de raisonnement malheureusement fréquent : l’utilisation de mauvaises analogies. On compare et assimile à tort la transition énergétique aux transitions technologiques des dernières décennies qui sont rapides et plutôt indolores à l’image du passage du téléphone fixe au téléphone portable ou au début du siècle dernier du cheval à l’automobile. Des analogies qui sont des erreurs grossières de catégorie. Le progrès technologique modifie mais remplace très rarement l’utilisation des matériaux. Nous utilisons toujours de la pierre, du verre, du bois, du charbon, et à une échelle bien plus grande qu’à n’importe quel moment de l’histoire. Aucune véritable transition énergétique ne s’est jamais produite.

Paradigmes scientifiques

Comme l’expliquait si bien le philosophe Thomas Kuhn, le père de l’analyse des paradigmes scientifiques, les cadres intellectuels dominants persistent jusqu’à ce que leurs limites deviennent indéniables, ouvrant la voie à un nouveau paradigme. La transition énergétique est en train d’atteindre ce point. Les observateurs qui ne défendent pas une thèse idéologique ou des intérêts politiques et économiques font tous le constat que la consommation d’énergie ne peut que continuer à augmenter dans le monde dans un avenir prévisible. Et les combustibles fossiles et les renouvelables joueront tous deux un rôle essentiel pendant encore très longtemps.

Certains objecteront que cette coexistence énergétique revient à rejeter les politiques indispensables pour lutter contre le changement climatique. Mais lutter contre celui-ci ne se fera jamais au détriment de la sécurité d’approvisionnement énergétique. Croire le contraire est une dangereuse illusion.