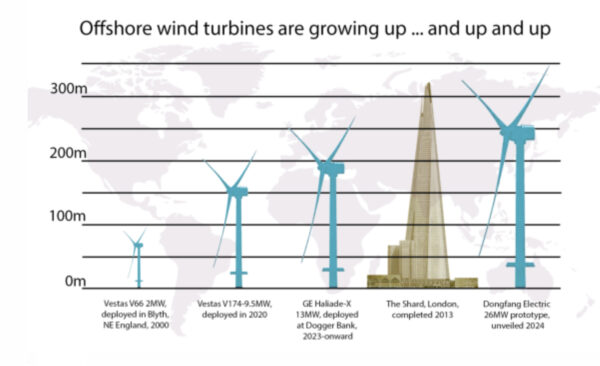

La course au gigantisme des éoliennes marines se poursuit à un rythme effréné que les difficultés techniques grandissantes ne freinent même pas. Depuis 1999, une éolienne terrestre moyenne a vu sa puissance tripler, de 1 à plus de 3 mégawatts (MW), et sa hauteur de mât passer de 60 mètres à plus de 100 mètres. En mer, la course au gigantisme est encore plus spectaculaire et se heurte à moins d’opposition des populations locales et des autorités politiques. La plus grande développée par le groupe chinois Dongfang Electric dépasse aujourd’hui à la pointe de ses pales 310 mètres de haut (presque autant que la tour Eiffel et ses 324 mètres) et produit jusqu’à 26 MW… L’éolienne marine type est passée de 6 MW en 2016 à 12 MW aujourd’hui.

Les premiers exemplaires du modèle de DongFang ayant une capacité de 26 MW sont aujourd’hui en tests dans la province de Fujian. Ils sont capables chacun de produire 100 GWh d’électricité par an avec des vents moyens de 10 mètres par seconde, ce qui est suffisant pour alimenter 55.000 foyers.

La puissance d’une éolienne augmente avec le carré du rayon balayé par ses pales

Cette course au gigantisme s’explique avant tout par le fait que plus les éoliennes sont grandes, plus l’électricité produite est importante, plus elle est compétitive, et moins il faut en installer… C’est une évidence mais la taille des pales d’une éolienne détermine la quantité d’électricité qu’elle va produire.

La puissance d’une éolienne augmente avec le carré du rayon balayé par ses pales. Une turbine dont les pales sont deux fois plus longues est théoriquement quatre fois plus puissante. Mais l’expansion de la surface balayée par le rotor exerce une plus grande pression sur l’ensemble de la structure et la masse des pales grandit à raison d’un multiple de trois de la longueur même si l’utilisation de matériaux synthétiques toujours plus légers et résistants réduit cela.

Et puis plus les pales sont longues, plus elles deviennent flexibles. Au-delà d’une certaine longueur, elles risquent d’entrer en collision avec la nacelle. Il y a également la question de l’usure des pales résultant de l’impact de la pluie et des projections d’eau de mer. Avec les technologies actuelles, la vitesse des extrémités des pales doit être limitée à 90 mètres par seconde, ce qui correspond à environ 300 kilomètres heure, pour limiter leur usure. Au fur et à mesure que les éoliennes grandissent et que leurs pâles deviennent plus longues, leurs rotors doivent tourner moins vite. Les lois de la physique devraient donc finir pas imposer une taille limite aux éoliennes. Mais les ingénieurs ont de la ressource…

La Chine multiplie les prouesses techniques dans l’éolien marin

L’an dernier les investissements de la Chine dans les renouvelables ont atteint le chiffre record de 13,6 trillions (mille milliards) de yuans (1,9 trillion de dollars), éclipsant le financement mondial des combustibles fossiles, qui s’est élevé à 1,12 trillion de dollars. La capacité installée de la Chine de production électrique renouvelable a atteint 1.410 gigawatts, dépassant ainsi le charbon même si l’intermittence des renouvelables éolien et solaire, dont la production dépend de la météorologie, fait que leur facteur de charge n’a rien à voir en Chine avec celui des centrales fossiles. Il existe ainsi un écart important entre la puissance potentielle et la production réelle.

La Chine a éliminé toute concurrence dans le solaire ayant investi 10 fois plus que l’Europe dans les lignes de production de panneaux et contrôlant environ 95% de la fabrication du poly silicium et des plaques photovoltaïques dans le monde. Dans l’éolien marin, la Chine est aussi dominante. Elle exploite actuellement près de la moitié des éoliennes installées dans le monde avec une capacité de 26 GW sur un total de 54 GW sur la planète. L’usine du monde est également à la pointe des prouesses techniques dans les équipements éoliens. DongFang Electric en fait la démonstration.