Dans le débat public, on parle beaucoup des impacts de l’aviation sur le climat, beaucoup moins de ceux du transport maritime.

En 2024, pourtant, les bateaux parcourant le monde (hors navires militaires) ont rejeté un milliard de tonnes (gigatonne ou Gt) de CO2 dans l’atmosphère. Un chiffre équivalent aux rejets de l’aviation civile, avec un rythme de croissance comparable – à l’exception des évènements exceptionnels comme la pandémie de Covid-19 en 2020.

Pour atténuer le réchauffement planétaire, la décarbonation du transport maritime est donc tout aussi stratégique que celle de l’aviation civile. L’utilisation du vent – à travers le transport à voile – devrait y jouer un rôle bien plus structurant qu’on ne l’imagine.

Les retards à l’allumage de l’Organisation maritime internationale

Les liaisons internationales génèrent un peu plus de 85 % des émissions du secteur maritime, le reste provenant des lignes intérieures et de la pêche. De ce fait, les régulations adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI) jouent un rôle crucial en matière de décarbonation.

Les enjeux climatiques n’ont été intégrés que tardivement aux régulations environnementales de l’OMI. Celles-ci ont historiquement été conçues pour limiter les risques de marées noires, puis de pollutions atmosphériques locales provoquées par l’usage des fiouls lourds dans les moteurs.

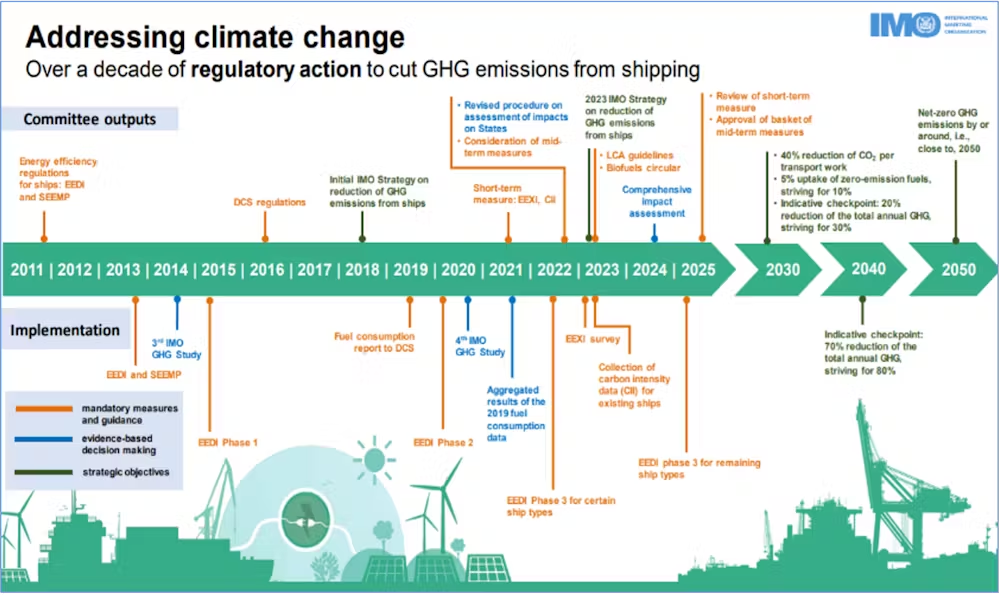

Évolutions réglementaires successives mises en place par l’OMI. OMI.

Jusqu’en 2023, la baisse des émissions de gaz à effet de serre n’était visée qu’à travers des régulations sur l’efficacité énergétique, limitant la quantité de carburants utilisée pour propulser les navires, avec des règles plus sévères pour les rejets d’oxydes de soufre et les autres polluants locaux (oxydes d’azote et particules fines à titre principal) que pour le CO2.

Ces régulations n’ont pas permis de limiter l’empreinte climatique du transport maritime. Les deux principaux leviers utilisés par les armateurs pour améliorer l’efficacité énergétique ont consisté à réduire la vitesse des navires et à augmenter leur taille. Ces gains ont permis de baisser les coûts d’exploitation du fret maritime, mais pas les émissions de CO2, du fait de la croissance des trafics.

Les contraintes spécifiques sur les polluants locaux ont même alourdi l’empreinte climatique du transport maritime.

La substitution du GNL au fioul, par exemple, réduit drastiquement les émissions de polluants locaux, mais génère des fuites de méthane dont l’impact sur le réchauffement dépasse la plupart du temps les gains obtenus par l’économie de CO2.

Surtout, la réduction des rejets de SO2 du diesel maritime opérée en 2020 pour se conformer à la réglementation de l’OMI, de l’ordre de 80 %, a brusquement réduit la quantité d’aérosols présents dans l’atmosphère. Les chercheurs y voient l’une des causes majeures de l’accélération du réchauffement planétaire observée depuis 2020.

Des régulations climatiques tardives mais ambitieuses

La progression des émissions de CO2 du transport maritime n’a toutefois rien d’inéluctable. Elle reflète les arbitrages passés de l’OMI, si lente à intégrer les enjeux climatiques. Mais le vent est en train de tourner.

En juillet 2023, les membres de l’OMI se sont accordés sur une stratégie de décarbonation visant la neutralité d’ici 2050, avec des cibles intermédiaires ambitieuses en 2030 et 2040.

Pour les atteindre, l’OMI projette d’introduire en 2028 un mécanisme de tarification des émissions de CO₂ pénalisant les armateurs qui ne se conformeraient pas à ces nouvelles exigences et rémunérant ceux décarbonant plus rapidement.

De son côté, l’Union européenne intègre graduellement le transport maritime dans son système d’échange de quotas de CO₂.

Dans ce nouveau contexte, on ne peut plus compter sur des progrès incrémentaux du type amélioration de l’efficacité énergétique. Le transport maritime devra opérer une mue bien plus radicale, tant sur le plan technique que socioéconomique.

Comme on compte environ 100 000 navires parcourant l’océan, cette mue concerne à la fois la flotte existante et la construction des bateaux du futur. Or, le vent, énergie gratuite et renouvelable, peut être mobilisé dans les deux cas.

Savoir-faire ancestraux et innovations techniques

En simplifiant, on peut distinguer quatre grandes familles de techniques permettant de capter l’énergie éolienne pour déplacer les navires :

Le E-ship 1, lancé en 2010, est équipé de quatre rotors verticaux. C’est le premier cargo de l’ère moderne à propulsion vélique assistée. Piet Sinke, CC BY-NC-SA.

- Les deux premières se matérialisent par d’immenses colonnes de forme cylindrique sur le pont des navires : rotors ou voiles aspirantes, comme le montre l’image du E-ship 1 ci-dessus.

- L’utilisation de voiles ou ailes portées par des mâts représente la troisième famille qui se décline suivant leur épaisseur, leur rigidité et les matériaux les constituant.

- Dernière famille : les kites arrimés au navire capturant des vents plus réguliers et plus puissants en hauteur. Ces derniers ont l’avantage de ne pas prendre de place sur le pont des navires, mais leur efficacité diminue sitôt qu’il faut remonter au vent.

Le WindSurf est une goélette dotée de deux moteurs électriques et d’une assistance vélique à la propulsion. EcoVictor, CC BY-SA.

Kite tractant un cargo. Yves Parlier, CC BY-SA.

L’utilisation du vent pour déplacer les navires combine ainsi des méthodes low tech, parfois ancestrales, avec de l’ingénierie de pointe se basant par exemple sur l’aérodynamisme, des modélisations numériques, l’automatisation des tâches, l’intelligence artificielle…

Le vent comme propulseur d’appoint

Début 2025, une cinquantaine de navires en opération disposaient déjà d’assistance vélique. Pour les trois quarts, il s’agissait de navires anciens « rétrofités », principalement par adjonction de rotors ou de voiles aspirantes. Une minuscule goûte d’eau, au regard du nombre total de navires sur les océans !

Mais le marché naissant de l’assistance vélique est en forte accélération. Les organismes certificateurs de référence, comme DNV ou Lloyd’s Register anticipent un changement d’échelle du marché, avec une proportion croissante d’opérations concernant les navires neufs.

Sur les navires anciens, le rétrofit permet de réduire les émissions de l’ordre de 5 à 15 % suivant les cas. Les gains sont toutefois nettement plus élevés sur les navires neufs. Le Canopée, lancé en 2022, permet ainsi de transporter les éléments des fusées Ariane d’Europe vers la Guyane en économisant de l’ordre du tiers des émissions relativement à un cargo standard.

De nouveaux modèles économiques stimulés par la tarification carbone

Le vent est une énergie de flux présente dans la nature. Contrairement aux carburants alternatifs au fioul comme le méthanol, l’ammoniac ou l’hydrogène, on n’a pas besoin de le produire, il suffit de le capter.

Cela engendre certes un surcoût d’investissement, encore élevé du fait de la jeunesse des industries véliques, mais qui s’amortit d’autant plus facilement que la tarification carbone renchérit les carburants les plus émetteurs. Cet atout de la disponibilité du vent joue encore plus lorsqu’il devient la source d’énergie principale.

Dans la propulsion vélique principale, le moteur du navire n’est utilisé que pour les manœuvres dans les ports ou pour raison de sécurité ou de ponctualité. Les réductions de CO2 changent alors d’échelle, atteignant de 80 à 90 %. La neutralité peut alors être atteinte si le moteur annexe utilise une énergie décarbonée.

La propulsion vélique rend alors la décarbonation complète du transport maritime envisageable. Sans compter qu’elle réduit ou élimine également d’autres nuisances, comme le bruit sous-marin et les dégâts provoqués par le mouvement des hélices. Son développement peut dès lors contribuer à une mue en profondeur du transport maritime, comme l’analysera un prochain article.

Christian de Perthuis Professeur d’économie, fondateur de la chaire « Économie du climat », Université Paris Dauphine – PSL.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original sur The Conversation.