Le photovoltaïque est la source d’énergie décarbonée qui connait depuis plusieurs années le développement le plus rapide à l’échelle planétaire. Il le doit à la baisse continue des prix des panneaux du fait notamment d’une surproduction massive de l’industrie chinoise qui a inondé la planète et éliminé au passage toute concurrence. Au point que pour survivre à une guerre des prix devenue meurtrière, les fabricants chinois ont même créé l’an dernier, sous la pression de leur gouvernement, un cartel pour tenter de réguler les tarifs. Autres sérieux avantages du photovoltaïque, il est facile et rapide à installer.

Maintenant, comme toute source d’énergie, le solaire a des inconvénients. A commencer évidemment par le caractère intermittent et aléatoire des productions qui déstabilisent les réseaux électriques. Le blackout de la péninsule ibérique du 28 avril dernier en a fait la démonstration. Compte tenu du caractère aussi très dispersé et de faible puissance (par rapport aux centrales hydrauliques, thermiques, nucléaires) des parcs photovoltaïques, il faut fortement développer et moderniser les réseaux électriques. Cela a un coût élevé. Tout comme le caractère intermittent des productions qui nécessite d’avoir des équipements de production supplémentaires dits pilotables quand il n’y a pas de soleil… à commencer par la nuit. Tout cela relativise l’avantage tarifaire du photovoltaïque mais ne l’efface pas.

Où trouver les surfaces au sol indispensables sans mettre en péril l’agriculture

Mais l’un des principaux problèmes qu’il faut surmonter est la nécessité d’avoir des surfaces importantes pour obtenir des productions à l’échelle des besoins d’une région et plus encore d’un pays. Car la particularité des renouvelables intermittents est d’inverser la tendance qui depuis deux siècles allait vers des sources d’énergie toujours plus concentrées et centralisées : charbon, barrages, pétrole, gaz, nucléaire. Cette fois avec l’éolien et plus encore le solaire, pour produire il faut occuper des surfaces au sol importantes, d’où le recours pour le solaire aux toits des maisons et des bâtiments. Mais le potentiel reste limité. La solution se trouve donc du côté des terres agricoles, à condition évidemment de ne pas peser sur les productions et la nécessité de nourrir l’humanité.

Fin 2023, lors de la COP28 à Dubaï, les dirigeants mondiaux se sont engagés à tripler la capacité mondiale en énergies renouvelables d’ici la fin de la décennie. Une promesse qui n’engage qui ceux qui l’ont reçu et s’en sont fait l’écho, mais pour tenter de s’en approcher il faut construire un nombre considérable de parcs éoliens et solaires. Ce qui pose donc de sérieux problèmes d’utilisation des sols.

Tensions politiques, sociales et blocages juridiques

« Les parcs solaires et éoliens à grande échelle nécessitent au moins dix fois plus d’espace par unité d’énergie que les centrales électriques au charbon ou au gaz naturel, y compris les terres utilisées pour produire et transporter les combustibles fossiles », résume un rapport publié il y a trois ans par le cabinet de conseil McKinsey. « Les éoliennes sont souvent espacées d’un demi-mile, tandis que les grandes fermes solaires s’étendent sur des milliers d’hectares ».

« Ces développements empiètent souvent sur des zones agricoles, des zones protégées et des territoires autochtones », explique Renewable Energy Magazine dans un article publié cette année. Ce qui se traduit par des tensions politiques, sociales et des blocages juridiques.

Un danger pour les sols

Il est en fait indispensable de trouver les moyens d’organiser un usage mixte des terres afin de parvenir à produire de l’électricité décarbonée bon marché sans compromettre la production agricole, les moyens de subsistance ruraux et la sécurité alimentaire. Certains agriculteurs ont loué leurs terres à des promoteurs solaires. Mais cette pratique peut être risquée et avoir de graves conséquences sur la couche arable. Les fermes solaires, si elles défrichent complètement la terre, peuvent accélérer considérablement l’érosion des sols et rendre les terres plus ou moins définitivement impropres à l’agriculture. « Il faut des milliers d’années pour créer un centimètre de terre arable fertile, mais celle-ci peut être détruite en quelques minutes », rappelle National Geographic.

Marier énergie solaire et agriculture sur un même terrain pourrait pourtant être bénéfique pour les deux secteurs. Cette pratique dite « agrivoltaïque », n’est pas nouvelle, mais elle n’a jamais atteint une échelle commerciale depuis sa conception dans les années 1980. Il n’est pas simple de trouver comment fournir aux panneaux solaires et aux cultures un ensoleillement optimal sur un même terrain.

Panneaux verticaux et 10% des terres utilisées par le photovoltaïque

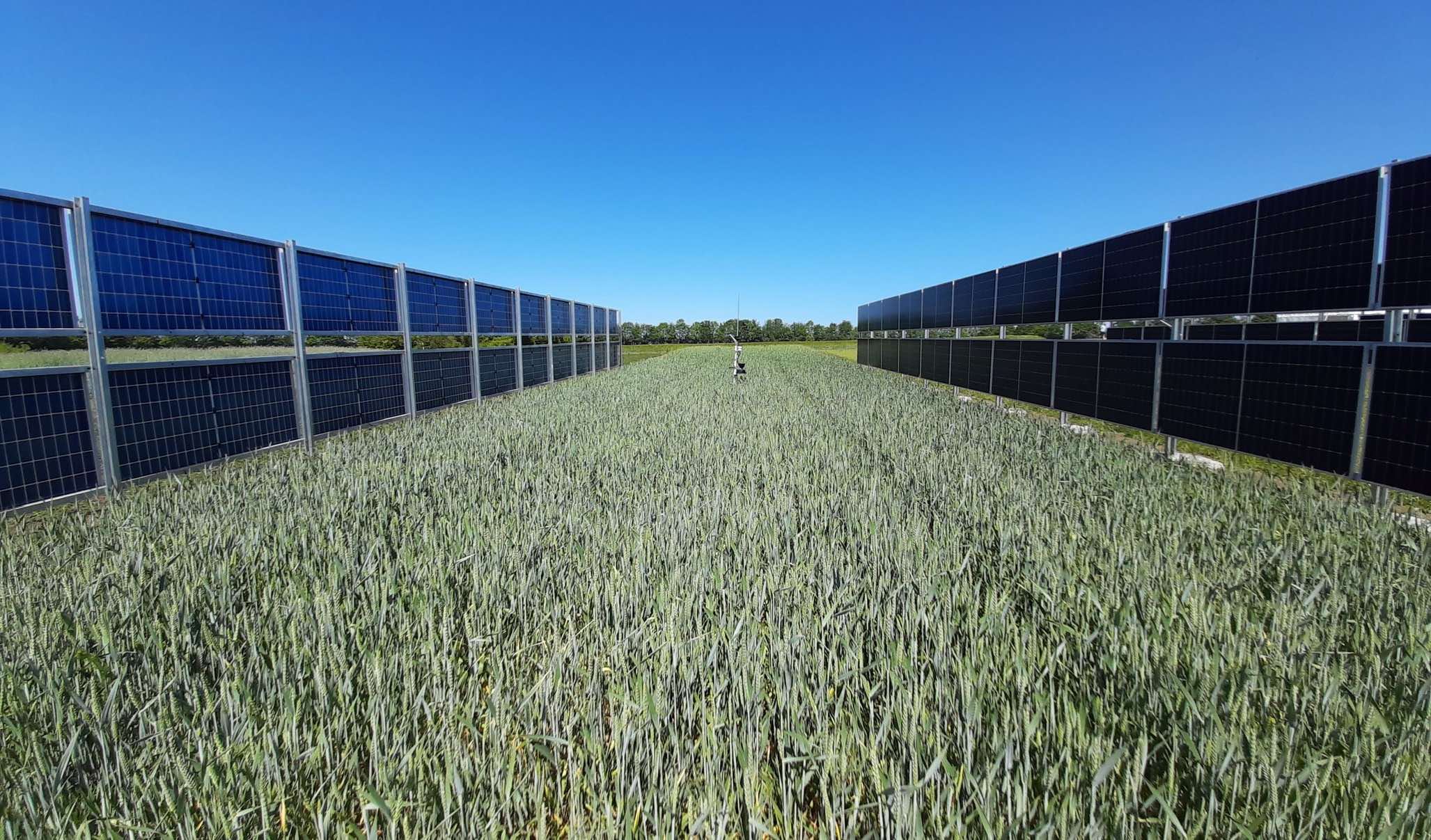

Un projet pilote au Danemark semble avoir trouvé une solution. Des chercheurs de l’université d’Aarhus ont mis au point une centrale solaire à grande échelle qui utilise des panneaux solaires montés verticalement pour optimiser le rendement de l’énergie solaire et des cultures (voir la photographie ci-dessus). « Nos mesures montrent que les mélanges de blé et de trèfle poussent aussi bien entre les panneaux solaires verticaux que dans les champs ouverts. Dans le même temps, les panneaux produisent de l’électricité selon un rythme quotidien qui correspond mieux à la demande énergétique. C’est une situation gagnant-gagnant », explique à Tech Xplore Marta Victoria, auteure principale de l’étude et professeure associée au département d’ingénierie mécanique et de production de l’université d’Aarhus.

Dans cette expérience réussie, les panneaux solaires n’occupent qu’environ 10% du terrain, ce qui a permis d’obtenir des résultats satisfaisants tant sur le plan agricole que photovoltaïque. L’étude publiée dans la revue scientifique Energy Nexus montre d’excellentes performances en plein soleil et dans des conditions partiellement ombragées. « Même avec un peu d’ombre, le rendement par mètre carré est presque le même. Les cultures ne semblent pas être gênées par la présence des panneaux solaires et apprécient la protection contre le vent qu’ils leur offrent », explique le professeur Uffe Jørgensen du département d’agroécologie.