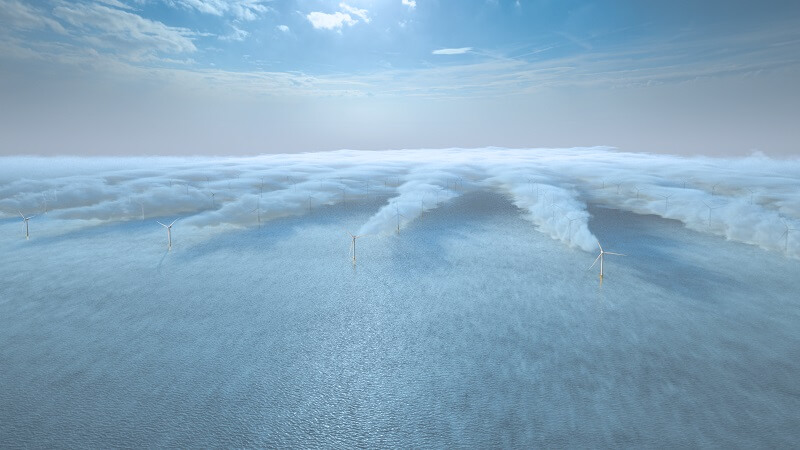

L’efficacité des parcs éoliens marins est perturbée par un phénomène physique bien identifié appelé le « wake effect » ou turbulences liées à l’effet de sillage. Cette baisse de rendement peut s’étendre sur des distances de plusieurs dizaines de kilomètres. On le constate clairement avec la concentration de gigantesques fermes éoliennes en mer du Nord, l’effet de sillage s’intensifie et pèse sur les capacités réelles de production. Les performances des parcs situés en aval du sens du vent en sont amoindries.

Un article publié au printemps dernier par New Scientist montre que le problème ne cesse de grandir. Sarim Sheikh, ancien responsable de l’éolien marin de General Electric, explique que plus d’une dizaine de conflits ont éclaté entre des promoteurs éoliens marins au Royaume-Uni pour protéger leurs ressources en vents de projets jugés trop proches.

La course au gigantisme des éoliennes marines

Il ajoute que « l’effet de sillage n’a rien de nouveau, on le connaît depuis le tout début du développement des parcs éoliens. Mais depuis quelques années, on assiste à une augmentation fulgurante de la taille des éoliennes ». Et plus les éoliennes sont grandes, ce qui est surtout le cas en mer où le gigantisme semble ne pas avoir de limites, plus l’effet de sillage est important.

Ainsi, le groupe chinois DongFang Electric vient de commencer à tester une éolienne marine d’une capacité de 26 MW. Elle dépasse aujourd’hui à la pointe de ses pales 310 mètres de haut, presque autant que la tour Eiffel et ses 324 mètres. L’éolienne marine type avait il y a moins de dix ans une puissance de 6 MW. Plus les éoliennes sont grandes, plus l’électricité produite est importante, plus elle est compétitive, et moins il faut en installer.Mais plus elles perturbent les vents dans leur sillage… La pression pour augmenter sans cesse la taille est pourtant irrésistible. La puissance d’une éolienne augmente avec le carré du rayon balayé par ses pales. Une turbine dont les pales sont deux fois plus longues est théoriquement quatre fois plus puissante.

Impact économique

Les conséquences exactes de l’effet de sillage sur la production des éoliennes déventées sont difficiles à établir. Une étude publiée l’an dernier par une équipe de l’université de Bergen, en Norvège, indique que l’effet de sillage des parcs éoliens peut s’étendre jusqu’à 50 kilomètres et réduire jusqu’à 20% les ressources en vents des parcs en aval. Selon d’autres estimations avancées par des chercheurs américains, il pourrait réduire le rendement des fermes de plus de 30% dans certaines conditions extrêmes.

Et une perte de quelques pour cent peut avoir un effet non négligeable sur l’équilibre économique de parcs de plus en difficile à trouver compte tenu à la fois des coûts de développement et de fonctionnement de plus en plus élevés et du fait aussi que les subventions des gouvernements baissent.

Les limites de notre compréhension de la dynamique des fluides

Le problème est que le phénomène de l’effet de sillage est encore mal compris et le restera tant que notre maitrise des subtilités de la mécanique des fluides restera limitée. La production d’électricité est avant toute chose une question d’efficacité. Il faut convertir une quantité donnée d’énergie disponible en la plus grande quantité possible du vecteur d’énergie électricité. Les centrales au charbon, au fioul, au gaz naturel et nucléaire chauffent de l’eau pour fabriquer de la vapeur et faire tourner des turbines. La thermodynamique est bien comprise ce qui permet de prédire et de maximiser de manière fiable l’efficacité des centrales fossiles et nucléaires.

Décrire l’atmosphère qui conditionne le fonctionnement des éoliennes demande une physique d’une toute autre complexité. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs les modèles météorologiques et climatiques restent perfectibles. L’atmosphère est une énorme masse de fluides qui interagit avec elle-même mais également le soleil, le sol et les océans. Les pressions, les densités et les températures varient à tout moment et en tout lieu. Le comportement d’un tel système est décrit par la mécanique des fluides.

Une étude majeure de l’Université de Manchester

Mais la mécanique des fluides n’est capable aujourd’hui de fournir que des modèles de comportement très approximatifs et statistiques. Pour changer cela, il faudrait parvenir à résoudre les célèbres équations mathématiques Navier-Stokes, formulées au XIXe siècle, et qui ne l’ont jamais été… Elles font partie des sept défis mathématiques du millénaire réputés insurmontables. La résolution de chacun des problèmes est dotée d’un prix d’un million de dollars américains offert par l’institut Clay. En 2025, six des sept problèmes demeurent non résolus. Le jour où les équations Navier-Stokes seront résolues, l’énergie éolienne deviendra alors une science presque exacte.

L’université de Manchester a lancé en mars dernier une évaluation destinée à quantifier le problème pour les installations britanniques. Ce projet d’une durée de douze mois, en collaboration avec les promoteurs éoliens, tentera de déterminer dans quelle mesure les fermes éoliennes prévues pour être opérationnelles en 2030 sont susceptibles d’influencer le rendement des installations actuelles. Une question essentielle, car l’État britannique envisage d’augmenter massivement la production éolienne marine. Il s’est fixé un objectif, impossible à atteindre, d’une capacité de 43 à 50 gigawatts d’ici à 2030 contre 15 aujourd’hui.