Compte tenu de la trajectoire prise aujourd’hui dans le monde par la transition énergétique, par les promesses, les engagements ou les scénarios plus ou moins élaborés établis par une myriade d’institutions évoluant dans une réalité parallèle, les avancées et même les ruptures technologiques sont indispensables pour décarboner les économies. Les technologies aujourd’hui à notre disposition sont trop peu efficaces et surtout trop contraignantes et coûteuses. Il est impossible de contraindre l’humanité à s’appauvrir et à renoncer au bien-être matériel. Il n’y a que les idéologues pour croire le contraire.

Il ne s’agit pas non plus d’être techno-béat. Toutes les technologies prometteuses ne deviendront pas réalité. Certaines ne verront même sans doute jamais le jour ailleurs que dans des laboratoires et des expériences à petite échelle. D’autres demanderont de tels délais et de tels moyens pour exister qu’elles seront condamnées.

Entre les prophètes de l’apocalypse et les technos-béats

Mais les progrès matériels de l’humanité ont toujours été marqués d’une façon ou d’une autre par des ruptures technologiques. Il a fallu parfois de nombreuses décennies avant qu’elles s’imposent pour des questions d’échelles, de coûts et plus encore de résistances économiques, politiques et sociales.

La transition énergétique est pour son malheur prise en étau entre les prophètes de l’apocalypse, qui nous annoncent à répétition la disparition de la civilisation et de l’humanité écrasées par un réchauffement climatique incontrôlable, et les technos-béats pour qui le problème sera surmonté grâce à des miracles technologiques

Besoin d’ambitions

La réalité, telle que nous la comprenons aujourd’hui privilégiant la raison et non les émotions, se situe quelque part entre les deux scénarios. Le réchauffement climatique a et surtout aura un impact sur les populations, les modes de vie et notre biosphère, et nous n’en avons qu’une à disposition. La technologie est indispensable à la survie de la civilisation et de l’humanité, mais elle n’offre pas de solutions miracles et faciles et présente aussi des dangers et des risques.

L’humanité a ceci de particulier qu’elle est capable, parfois, de donner une réalité aux rêves… ou de les transformer en cauchemar. Il ne s’agit surtout pas de créer de toutes pièces un homme nouveau et une société parfaite. On sait, l’histoire nous l’a cruellement appris, où cela mène.

Mais nous avons besoin aujourd’hui, quand la transition patine parce qu’elle a fait fi de la réalité des sociétés, d’une nouvelle frontière, de la perspective d’apporter aux populations une énergie abondante et décarbonée. Nous avons besoin de rêves, éventuellement d’espoirs et surtout en fait d’ambitions.

Gare à la multiplication des effets d’annonce jamais suivis d’effets

L’histoire nous montre qu’il ne faut jamais sous-estimer l’ingéniosité humaine. Elle est indispensable pour résoudre l’équation impossible de la transition : se passer des énergies fossiles sans appauvrir l’humanité.

Parmi les technologies susceptibles de changer la donne, on en trouve plusieurs aujourd’hui à des stades de développement très différents et qui vont du rêve éveillé à des techniques susceptibles de se généraliser dans une ou deux décennies. Il faut et faudra d’une part y consacrer les moyens humains et financiers, et d’autre part, bien mesurer les échelles de temps dans lesquelles se situer et l’ampleur des transformations à mener. La multiplication dans les médias des effets d’annonce et la communication à outrance permettent sans doute aux chercheurs et aux start-up d’acquérir la notoriété et surtout les financements qu’ils espèrent. Mais à terme, ils sont en général contre-productifs. Et comme ils ne sont pour la plupart jamais suivis d’effets concrets, ils font perdre confiance dans la science, la technologie et les experts.

Du plus au moins disruptif

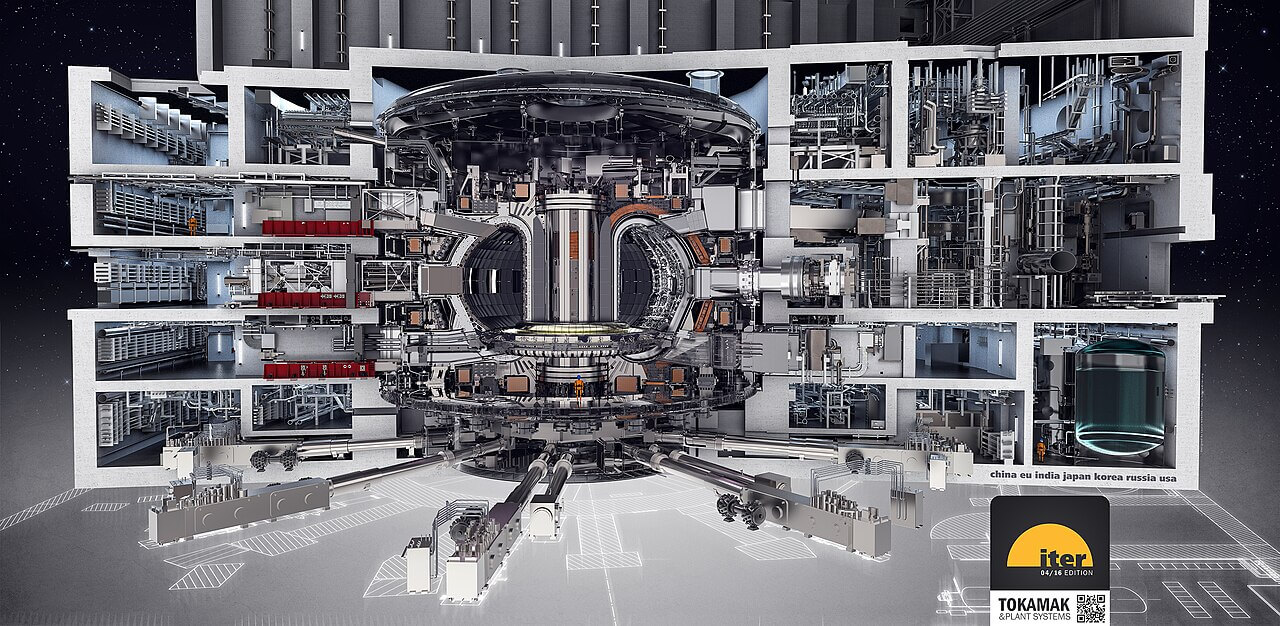

Si on fait la liste des ruptures technologiques possibles, on peut citer la fusion nucléaire, le solaire spatial, la géothermie d’extrême profondeur, l’hydrogène naturel, la capture du carbone dans l’atmosphère et une percée dans le stockage à grande échelle de l’électricité d’origine renouvelable dans la première catégorie des avancées majeures. Et aussi dans la catégorie des promesses dont rien aujourd’hui ne permet de garantir qu’elles pourront être tenues. Ce qui n’est pas une raison pour ne pas essayer.

Il existe des technologies plus avancées, qui ont sans doute un potentiel de disruption plus limité, mais qui peuvent modifier plus ou moins significativement la production et la consommation d’énergie. Il s’agit des réacteurs nucléaires dits de quatrième génération à neutrons rapides et surgénération, des carburants synthétiques, de la capture du carbone dans les processus industriels et de la géothermie de moyenne et grande profondeur.

La plaie du conservatisme et des intérêts

Maintenant les précautions s’imposent, tant la succession dans l’histoire des prédictions technologiques erronées est une litanie. Au fil du temps, les experts ont considéré comme farfelus et sans avenir : l’éclairage au gaz, les bateaux à vapeur, les ampoules incandescentes, les téléphones, les moteurs à essence, les avions, le courant alternatif, les fusées, l’énergie nucléaire, les satellites de communication ou les ordinateurs pour tous… Et ce conservatisme a souvent persisté même quand les innovations ont commencé à se développer.

Les navires à vapeur transatlantiques étaient ainsi considérés comme une vue de l’esprit parce qu’ils ne pourraient pas embarquer suffisamment de combustible. En 1896, le très brillant Lord Kelvin avait refusé au Royaume-Uni, la grande puissance technologique de l’époque, de joindre la Royal Aeronautical Society en affirmant qu’il n’avait pas « la moindre molécule de confiance dans la navigation aérienne autre que par ballon ». Quand, au début du siècle dernier, les constructeurs automobiles ont commencé à rencontrer du succès avec leurs véhicules, Richard Byrn, inventeur et spécialiste de l’innovation, écrivait « qu’il ne voyait pas comment les hommes allaient pouvoir se passer des chevaux ».

Enthousiasme et naïveté

Et de la même façon, l’enthousiasme et la naïveté pour les nouvelles sources d’énergie semblent ne pas avoir de limites. Après des millénaires de dépendance à l’énergie musculaire et à la biomasse, l’apparition du charbon au xixe siècle a été pour de nombreux écrivains considérée comme un miracle et une énergie idéale. La pollution atmosphérique, les accidents dans les mines et les conditions de travail des mineurs y compris le travail des jeunes enfants, les destructions de l’environnement et la nécessité d’aller chercher le charbon toujours plus profondément ont fini par balayer ces mythes.

L’électricité a aussi été considérée, cette fois-ci au début du siècle dernier, comme un vecteur d’énergie ayant des pouvoirs quasi divins et pouvant éliminer la pauvreté et les maladies… Il a fallu quelques décennies pour comprendre que les qualités de l’électricité dépendaient pour l’essentiel de la façon dont elle est produite.

Ces exemples doivent inciter à la prudence dans le rejet par construction des innovations et des ruptures, par calculs politiques, par conservatisme pour la défense d’intérêts et de l’autre côté dans l’enthousiasme irréfléchi. Il est plus que temps de mettre dans les stratégies de transition une dose plus importante de raison que de passion.