–T&E : Il existe de nombreuses pistes et projets de recherche et d’expérimentation scientifiques et technologiques qui pourraient changer la donne en termes d’accès de l’humanité à une énergie abondante et décarbonée. Toute la difficulté consiste à essayer de mesurer aujourd’hui celles qui sont des voies sans issue et celles qui ont un réel potentiel. On peut, arbitrairement, les classer en deux catégories : celles qui ont un potentiel considérable et des perspectives aujourd’hui très incertaines (solaire spatial, fusion nucléaire, géothermie d’extrême profondeur, hydrogène géologique ou naturel) et celles qui sont mieux maîtrisées et plus avancées mais dont l’impact, réel, semble plus limité (nucléaire à neutrons rapides, capture du carbone dans l’atmosphère, carburants synthétiques). Comment établir en quelque sorte une hiérarchie des probables et des potentiels ?

-C.P. : Si on veut classer les technologies susceptibles d’amener une rupture dans le monde de l’énergie, il y a effectivement plusieurs critères à prendre en compte. Il faut considérer à la fois l’impact qu’elles peuvent avoir et le temps nécessaire à leur développement. Et nous avons des raisons d’être raisonnablement optimistes. On peut évacuer assez rapidement, je crois, le solaire spatial. Certes, on sait déployer des voiles, mais rapatrier ensuite de l’électricité sur terre, là, on est dans la science-fiction. On n’a pas aujourd’hui de technologie, même à l’état de projet.

Sur la fusion nucléaire, la situation est très différente. La question qui se pose, pour la résumer un peu brutalement, consiste à savoir si on arrive à récupérer plus d’énergie qu’on en injecte, sachant qu’il faut beaucoup d’énergie pour former les plasmas et atteindre des températures et des pressions énormes. On n’a pas encore fait cette démonstration-là, mais on n’est pas très loin d’y arriver, que ce soit à des échelles assez conséquentes avec ITER qui est en construction à Cadarache, ou bien sur des machines beaucoup plus innovantes et de tailles plus réduites comme il peut y en avoir au Japon, en Chine ou aux États-Unis. Nous sommes à un moment clé, soit on y arrive, soit on n’y arrive pas.

Si on confirme la faisabilité, on change d’univers. Certes, nous aurons encore des décennies de temps de développement, parce que ce sont des technologies extrêmement complexes, mais cela devient déployable à un horizon de fin du siècle. Mais attention, les obstacles sont considérables. Il faut pouvoir piloter et entretenir les réactions nucléaires, avec du lithium pour produire du tritium. C’est un autre monde qui n’a pas encore été vraiment regardé.

–T&E : Il existe un nucléaire plus conventionnel, expérimenté et testé, celui des réacteurs de quatrième génération, à neutrons rapides et surgénération. On peut y accéder bien plus rapidement.

-C.P. : On se trouve là face à des technologies qui pourraient être révolutionnaires au sens de transformer de manière assez significative le paysage et qui pourraient être déployables à des échéances bien plus courtes. Les réacteurs de quatrième génération, ce n’est pas de l’hypothétique. Les réacteurs à neutrons rapides, cela a existé, cela existe encore.

Certes, il y a besoin d’éprouver, d’améliorer la technologie. Mais c’est quand même un game changer car vous pouvez augmenter de deux ordres de grandeur l’efficacité de l’énergie que vous récupérez à partir de la même quantité d’uranium. Cela permet pour des pays qui sont engagés dans le nucléaire depuis très longtemps, comme la France, de pouvoir valoriser des stocks disponibles d’uranium appauvri, qui sinon sont sans emploi. Si je rentre un peu dans le détail, les réacteurs actuels n’utilisent qu’un seul isotope de l’uranium, le 235. Pour pouvoir les faire fonctionner, il faut qu’on enrichisse de cet isotope l’uranium naturel. Donc, quand vous enrichissez, vous fabriquez le combustible d’un côté, et de l’autre vous avez de l’uranium qui, lui, est appauvri, dans lequel vous avez moins de cet isotope. On a des quantités assez importantes de cet uranium appauvri. Il a déjà été prélevé dans le sous-sol et purifié. C’est de la matière disponible qui est actuellement stockée dans des fûts métalliques et qu’il suffit de réutiliser.

Nous avons aussi du plutonium en grande quantité et les réacteurs à neutrons rapides ont besoin d’uranium appauvri et de plutonium pour fonctionner. Avec la surgénération, on peut fabriquer plus de plutonium qu’on en consomme, mais on n’a pas besoin de fabriquer de la matière fissile. L’idée, c’est de fonctionner en isogénération, avec un stock de plutonium stable. En utilisant ces ressources disponibles, vous pouvez produire de l’électricité pendant des durées extrêmement longues… pendant mille ans ! La ressource n’est plus limitante avec des effets extrêmement bénéfiques. Quand vous regardez ce qui fait l’impact environnemental du nucléaire aujourd’hui, c’est la partie qu’on appelle l’amont du cycle, c’est-à-dire que c’est la mine, la purification et l’enrichissement.

Plus aucune mine d’uranium, plus besoin de faire rentrer aucune matière naturelle en provenance d’un pays tiers avec un autre effet bénéfique. Les pays qui veulent développer du nucléaire militaire le font par l’enrichissement. Si vous faites des réacteurs à neutrons rapides, vous n’avez plus besoin d’enrichissement.

–T&E : Les neutrons rapides ont aussi un impact favorable sur les stocks de déchets nucléaires existants.

-C.P. : Avec des réacteurs de ce type, vous pouvez incinérer ou transformer une partie des déchets, c’est ce qu’on appelle les actines mineures, les éléments chimiques les plus lourds du tableau de Mendeleïev. Cela permet de réduire la toxicité et la durée de vie des déchets. Néanmoins, vous avez toujours des déchets. Cela ne les élimine pas tous mais cela réduit leur toxicité. Ce qui est notable parce que ce n’est quand même pas la même chose d’avoir à gérer un déchet dont la durée de vie est de quelques centaines de milliers d’années versus un déchet dont la durée de vie est de quelques milliers d’années. Cela ramène les déchets dans l’histoire humaine alors que sinon, nous sommes dans l’histoire géologique.

On résout des problèmes de souveraineté. On résout des problèmes de décarbonation. On résout des problèmes d’empreintes environnementales. On résout des problèmes de déchets. Enfin, quand vous regardez toutes les start-up du nucléaire, la moitié sont sur ces technologies-là. Donc, on sent bien que de toute façon, il y a une tendance mondiale à passer aux neutrons rapides.

Et cette technologie est d’ores et déjà disponible et pourrait être déployée très rapidement pour peu qu’il y ait une volonté politique. Pour être capable de faire ça, il y a deux clés essentielles. La première : maîtriser les réacteurs à neutrons rapides. On l’a fait en France avec Phénix et Superphénix. Second élément indispensable : maîtriser le recyclage des combustibles. Et pour le coup, nous sommes le seul pays à le maîtriser aujourd’hui. C’est ce qu’on fait dans les usines de La Hague tous les jours. C’est potentiellement une carte maîtresse dans la main de la France si jamais il y a une volonté politique d’y aller. J’ai juste un bémol sur cette dimension.

–T&E : Dans les technologies éventuellement accessibles à des horizons pas trop lointains, peut-on y inclure l’hydrogène naturel ou géologique ?

-C.P. : La présence d’hydrogène dans le sous-sol n’est pas une découverte. La transformation des roches, notamment riches en fer, quand elles sont portées à haute température et sous haute pression libère naturellement de l’hydrogène. Elles réagissent avec l’eau, prennent l’oxygène et libèrent l’hydrogène. Ces réactions sont connues de longue date. La vraie question à laquelle, pour le moment, on n’a pas de réponse est la suivante : existe-t-il dans le sous-sol des endroits où cet hydrogène se concentre suffisamment pour que cela présente un sens de l’exploiter ? Existe-t-il quelque part un flux qui se renouvelle suffisamment vite pour que si on le ponctionne, cela ne soit pas très limité dans le temps. On n’a pas encore mis la main aujourd’hui sur un véritable gisement.

On n’a toujours trouvé que des petits flux, suffisamment pour éclairer un village comme au Mali, suffisamment pour avoir des explosions comme en Serbie. On n’a pas, à ma connaissance, encore trouvé d’endroits où, comme pour le gaz, on aurait des réservoirs conséquents permettant une exploitation industrielle. Donc, il y a urgence à travailler sur ce sujet. Car nous sommes tous d’accord sur le fait que nous aurions une source d’énergie décarbonée extrêmement intéressante. Ne plus avoir à fabriquer l’hydrogène changerait énormément de choses.

L’hydrogène naturel est vraiment un sujet de rupture potentielle sur lequel il est important d’investir comme l’a d’ailleurs recommandé l’Académie des technologies dans un rapport récent. Maintenant, il existe une alternative à l’hydrogène géologique. C’est ce que j’appellerais l’hydrogène naturel assisté. Plutôt que de laisser les roches se transformer à la vitesse des temps géologiques, des équipes de recherche travaillent, on en a notamment une à Orléans, pour accélérer le processus dans des zones géologiquement propices. Vous injectez dans une mine un certain nombre de matériaux qui accélèrent la production « naturelle » d’hydrogène. On pourrait effectivement imaginer qu’on injecte par exemple de l’eau, puisque c’est l’eau qui réagit.

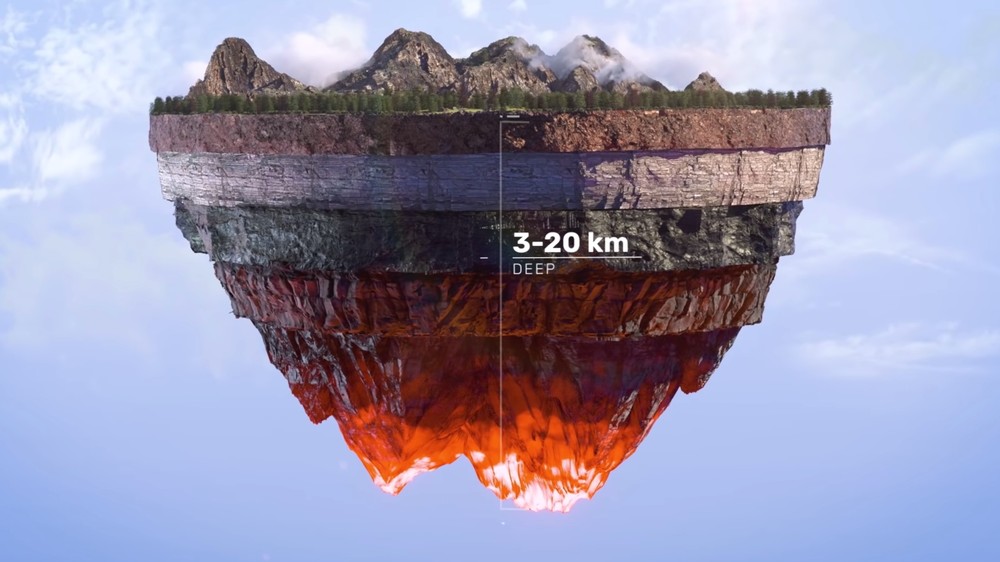

–T&E : On peut passer à une autre ressource du sous-sol : les calories. Plus on va profondément, plus on en a. Il y a des start-up qui imaginent aller de 8 à 10 km de profondeur, voire plus, pour récupérer beaucoup de calories et avoir accès à une énergie considérable. Cela vous semble-t-il possible ?

-C.P. : Avant de parler de cette géothermie-là, je voudrais revenir sur la géothermie de surface ou de moyenne profondeur, qui peut aussi changer beaucoup de choses. On est un des pays qui l’a le plus déployé, notamment dans le Bassin parisien, mais nous avons un biais collectif et cognitif qui est qu’on raisonne électricité. Or, une partie importante des usages, c’est pour de la chaleur, à commencer par le chauffage des bâtiments. Il faut vraiment qu’on élargisse le débat.

Prenez la géothermie de surface potentiellement individuelle. Vous faites un trou de moins de 100 mètres de profondeur dans votre jardin. Il vous faut un mètre carré au sol, dans lequel vous allez mettre un tube en U, complètement clos. Dans ce tube, vous faites circuler un fluide calorifique, qui va ensuite être branché sur une pompe à chaleur. C’est déployable sur 90 % du territoire national.

Vous travaillez avec un milieu extérieur qui est à 12 degrés toute l’année. Qu’il fasse froid ou même très froid, vous aurez la même consommation énergétique. Vous êtes dans une gamme de températures où les pompes à chaleur sont particulièrement performantes. Donc vous n’avez plus du tout de problème d’efficacité de vos pompes à chaleur et vous réduisez à peu près d’un facteur 2 la consommation électrique. Vous n’avez plus de pics de consommation d’électricité quand vous avez des canicules ou lors de périodes de grand froid.

C’est accessible demain matin avec un potentiel de production d’à peu près 100 TWh. Cela permettrait de supprimer totalement l’usage du gaz pour le chauffage avec une technologie totalement décarbonée, complètement souveraine, locale, renouvelable. Les sondes ont une durée de vie d’au moins cent ans, tout comme les puits.

Après, il y a la géothermie que vous mentionniez, à 2-3 km pour faire des réseaux de chaleur. L’enjeu aujourd’hui, c’est d’étendre cela à d’autres régions, parce qu’on l’a beaucoup fait dans le Bassin parisien. Mais on n’a quasiment rien dans le Bassin aquitain, alors qu’on a le même potentiel. On n’a quasiment rien dans le bassin de l’Arc, autour d’Aix-Marseille, toujours avec le même potentiel. C’est surtout une question de moyens financiers et d’investissements.

Pour ce qui est de la géothermie de grande profondeur, il faut coupler le principe géothermique qui consiste à aller chercher de l’eau chaude avec ce qu’on sait faire aujourd’hui en termes de technologies pétrolières ou gazières. À la fois dans l’étude sismique et dans les forages dirigés, horizontaux. Plutôt que d’aller chercher de l’eau du milieu naturel, on peut très bien imaginer qu’on fore un puit en U qu’on tube complétement, ce qui supprime toutes les interactions avec le milieu géologique et les risques, notamment de séismes. On va venir ainsi réchauffer comme cela de l’eau qu’on injectera et qu’on fait passer sous forme de vapeur dans une turbine. Cela peut être un game changersans même aller à 10 km de profondeur. Si on va à 3-4 km dans les zones où il y a un gradient de température important, il y a déjà suffisamment de calories pour qu’on puisse construire des équipements. Les zones propices sont celles dans lesquelles on a soit du volcanisme, soit de l’amincissement de la croûte terrestre comme le fossé rhénan.

Il faut savoir quand même que plus on descend, plus cela devient compliqué. Le matériel se déforme énormément. Les forages très profonds n’ont toujours été faits qu’à des fins de recherche.

–T&E : Parlons de la capture et du stockage de CO2, au cours de processus industriels et plus compliqué et incertain, dans l’atmosphère.

-C.P. : Sur la partie capture, plus c’est dilué, plus cela est compliqué et plus il faudra du temps. Il est forcément plus aisé de capter directement du CO2 à la sortie d’un émissaire industriel que d’aller le capter dans l’atmosphère. Aujourd’hui, les premières applications envisagées sont d’aller capter sur des procédés industriels le CO2. On ne traite pas le CO2 historique, mais les nouvelles émissions. J’en profite pour rappeler que ces technologies n’ont de sens que pour des émissions qu’on appelle irréductibles. C’est-à-dire qu’on ne pourra pas supprimer quoi qu’on fasse parce que de toute façon le procédé libère du CO2, typiquement les cimenteries. Il ne faut pas que cela devienne un prétexte pour ne pas faire l’effort de décarbonation quand on peut le faire.

Sur la partie stockage, il en existe deux grands types possibles. Soit vous le stockez dans des réservoirs déplétés, d’anciens réservoirs d’hydrocarbures. Vous avez fini d’exploiter le gaz ou le pétrole et vous venez le remplacer par du CO2 super critique dans un état pseudo liquide. C’est une solution qui permet de stocker de très grands volumes, mais qui ne peut se faire que là où il y a eu des gisements, donc c’est limité. Il y a une autre solution qui est de stocker dans des aquifères, c’est-à-dire dans des nappes d’eau souterraines, même si le terme n’est pas tout à fait adapté. Elles sont à 3-4 km de profondeur. Il faut que cela soit suffisamment profond pour qu’il ne s’agisse pas de nappes d’eau qu’on a envie d’utiliser un jour et ce sont forcément des nappes d’eau salée. Il faut suffisamment de pression pour qu’on puisse dissoudre dans cette eau assez de gaz.

L’évolution naturelle du CO2, c’est que si vous l’injectez sous forme de gaz, il va progressivement se dissoudre, se solubiliser dans l’eau, parce que l’eau va progressivement saturer le site. Même si vous stockez dans un réservoir déplété sous forme de gaz, il va progressivement se dissoudre dans l’eau qui va infiltrer le site. Potentiellement sur le très long terme, là on est dans des temps géologiques, reprécipiter sous forme de minéraux, puisque beaucoup de minéraux contiennent du carbone dans leur structure. L’intérêt aussi de stocker dans les aquifères, c’est que vous avez déjà gagné la première phase, vous êtes déjà dissous dans l’eau. Donc en termes de risque, vous n’avez de bulle de gaz nulle part, vous n’avez pas de gaz qui peut s’échapper. Il n’y a aucune chance qu’il aille dans l’atmosphère.

–T&E : De toute façon, il n’y a pas de danger, le CO2 en tant que tel n’est pas dangereux pour la santé humaine.

-C.P. : Même s’il y a une fuite de CO2 à un endroit, il se disperse.

–T&E : Cela dit la question de l’acceptabilité sociale, c’est-à-dire de la compréhension du risque par les populations, se pose sérieusement. Il y a un effort important de pédagogie à faire.

-C.P. : Le sous-sol est très peu connu par l’opinion publique, très peu enseigné aussi à l’école. Il y a beaucoup de mythes ou d’idées erronées qui continuent à exister et créent un imaginaire et une perception des risques complètement décalés par rapport à la réalité. L’importance du sous-sol est aussi mal comprise. Nous avons parlé des géo-énergies, du stockage, mais il faut s’imaginer que pour accompagner le développement des renouvelables, il nous faut énormément de métaux et donc de mines.

Ce que les sociologues appellent la politisation du sous-sol, c’est-à-dire le faire entrer dans le débat public, est une question essentielle. Sinon, on va avoir des points de blocage dès qu’on voudra faire quelque chose dans le sous-sol.

–T&E : Il faut évoquer la capture du CO2 dans l’atmosphère, radicalement différente de celle effectuée à la suite des processus industriels. Il existe aujourd’hui quelques expérimentations limitées. Maintenant, cela peut être une révolution. On pourrait en théorie diminuer la quantité de CO2 dans l’atmosphère. Sauf que cela coûte très cher, que les technologies sont peu matures et qu’il faut beaucoup d’énergie pour le faire.

-C.P. : Je pense que cela n’a de sens que s’il s’agit d’un procédé passif. S’il faut brasser des quantités d’air astronomiques, cela devient rédhibitoire. En revanche, on peut avoir des dispositifs passifs au travers de matériaux qui réagissent avec le CO2 de l’atmosphère. Ce sera forcément lent, mais cela peut être utile, si on imagine de pouvoir les mettre dans des endroits où l’air circule assez rapidement À mon avis, c’est une technologie qui restera marginale.

–T&E : Il y a enfin la question des pures utopies ou dystopies selon votre point de vue. C’est-à-dire celle de la géo-ingénierie. Transformer l’atmosphère, les océans, ou mettre des pare-soleil dans l’espace pour réduire le rayonnement solaire qui atteint la terre ou pour absorber « naturellement » plus de CO2. Cela vous inquiète-t-il ou pensez- vous que nous n’aurons peut-être pas le choix ?

-C.P. : Je pense qu’il y a urgence à ce qu’il y ait une régulation mondiale sur le sujet, parce que, que ce soit l’océan planétaire ou l’atmosphère, nous n’en avons qu’un et nous le partageons tous. Nous savons que des pays investissent beaucoup dans ces questions. Il ne faudrait surtout pas que des solutions soient déployées par tel ou tel pays qui évidemment impacteront tout le monde. Cela me paraît extrêmement dangereux à ce stade. Nous sommes loin de comprendre et de maîtriser l’ensemble de notre système terre qui est particulièrement complexe. Toutes les enveloppes sont couplées les unes aux autres, biosphère, atmosphère et lithosphère. Attention aux apprentis sorciers. La création du GIEC remonte à 1988. Un peu moins de quarante ans plus tard, nous sommes loin d’avoir tout compris.