Dans le côté verre à moitié plein et à moitié vide de la transition énergétique depuis une décennie, le solaire occupe une place à part. Son développement est une franche réussite et a été au-delà de toutes les prévisions faites il y a dix ans. Et à l’échelle planétaire, il ne peut que continuer à se développer à grande vitesse. Il bénéficie pour cela de prix imbattables pour produire de l’électricité et d’une souplesse et facilité d’installation sans équivalent avec des variations de capacités allant du panneau individuel sur un toit au parc solaire de plusieurs GW. La Chine vient ainsi de lancer la construction dans le désert de Mongolie d’un « grande muraille solaire » de 100 GW de 400 kilomètres de long et 5 kilomètres de large. Elle devrait être terminée en 2030. Elle aura une capacité de production très nettement supérieure à l’ensemble des 57 réacteurs nucléaires en service aujourd’hui en France…

Cela ne retire rien aux inconvénients, bien réels, de l’énergie solaire. Elle est intermittente, dépend de la météorologie et de l’ensoleillement, et par définition ne fonctionne pas la nuit. Elle est extensive et pas intensive comme les centrales classiques, hydrauliques, nucléaires, thermiques… Cela signifie qu’elle nécessite d’occuper des surfaces importantes pour une production relativement faible et qu’elle nécessite un réseau électrique très étendu et en outre stabilisé. Car la production solaire est intermittente et aussi aléatoire. Il est difficile d’anticiper des sautes de production qui déstabilisent les réseaux et les marchés de l’électricité. Le blackout espagnol et portugais du 28 avril dernier en fait la démonstration. D’autant plus, que le photovoltaïque n’a pas l’inertie électro-mécanique que procurent les turbines des centrales classiques, thermiques, hydrauliques et nucléaires.

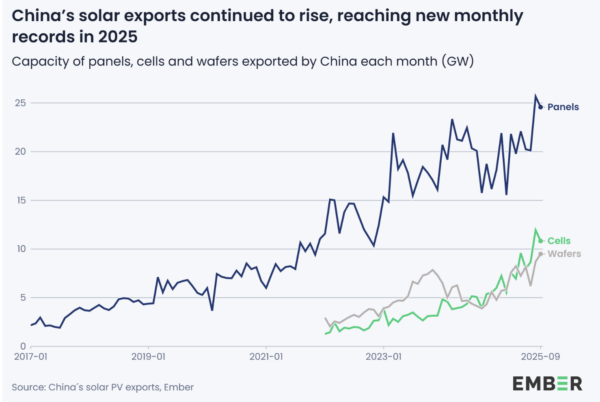

Autre problème, le solaire est synonyme de dépendance vis-à-vis du pays qui domine totalement le marché mondial du photovoltaïque, la Chine. Pékin en pratiquant une politique de dumping et de soutien massif à son industrie solaire a détruit en quelques années toute concurrence. La concurrence entre les producteurs chinois, tous en surcapacités, est d’ailleurs telle aujourd’hui qu’ils ont créé l’an dernier un cartel pour tenter de limiter la guerre des prix.

Le rouleau compresseur des exportations solaires chinoises

Capacités de production en GW des panneaux solaires exportés par la Chine par mois (en bleu). Celles des cellules (en vert) et celle des plaquettes (en gris). Source : Ember.

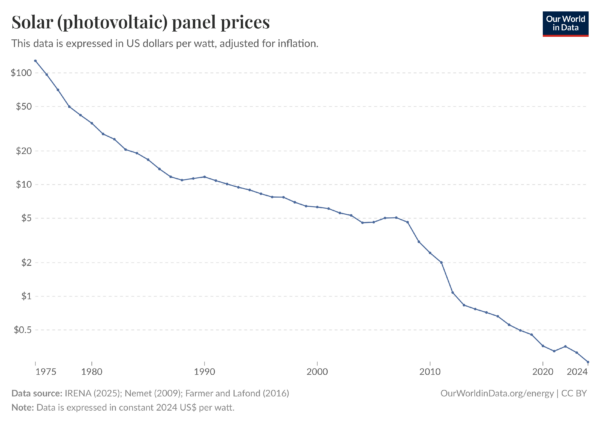

Et sa conséquence, l’effondrement des prix des panneaux

Prix des panneaux photovoltaïques en dollars par watt, ajusté de l’inflation. Source : Our World in Data.

Pour donner un ordre d’idée, l’industrie chinoise a aujourd’hui la capacité de produire deux fois la demande mondiale de panneaux photovoltaïques. La France et l’Europe ont volontairement abandonné leur industrie solaire depuis maintenant une quinzaine d’années. Au point que la Commission européenne a même avoué l’an dernier accepter de sacrifier ce qu’il reste de production de panneaux solaires dans l’Union pour privilégier les prix cassés des productions chinoises et espérer tenir ainsi ses engagements de décarbonation de la production électrique.

On peut ajouter que dans le cas spécifique de la France, l’investissement massif dans le photovoltaïque subventionné n’a aucun sens aujourd’hui. Le pays produit déjà en surabondance de l’électricité décarbonée qu’il exporte comme il le peut et voit sa consommation d’électricité stagner voire même baisser depuis des années.

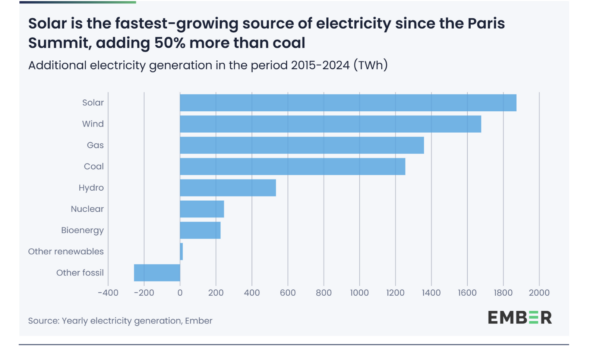

Mais à l’échelle planétaire, rien n’arrêtera plus le solaire. « Il y a dix ans, le sommet de Paris sur le climat a déclenché la croissance de l’électricité solaire dans les principaux marchés émergents, notamment en Chine, en Inde et au Brésil, contribuant ainsi à faire passer l’énergie solaire d’un acteur marginal à la source d’électricité connaissant la plus forte croissance au monde », écrit le Think tank Ember dans un rapport publié la semaine dernière.

Le photovoltaïque fournit aujourd’hui environ dix fois plus d’électricité qu’en 2015 quand il ne représentait que 1% de la production mondiale. En 2024, l’énergie solaire représentait 6,9% de la production mondiale et même 8,8 % au premier semestre de 2025. L’énergie solaire a dépassé l’an dernier pour la première fois le charbon dans la production d’électricité en Europe

La source d’énergie à la croissance la plus rapide

Capacités de production électrique ajoutés entre 2015 et 2024 en TWh. Source : Ember.

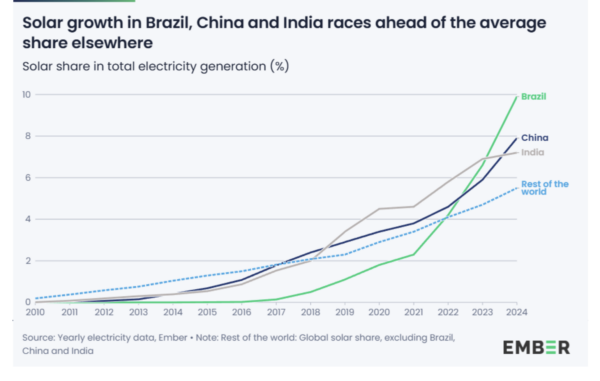

Mais ce qui a vraiment changé la donne est le fait que le solaire a connu dans trois pays essentiels, la Chine, l’Inde et le Brésil, une croissance nettement supérieure à la moyenne mondiale. Près de 20 fois plus en Inde et plus de 20 fois plus en Chine. Et au Brésil, la performance est encore plus impressionnante avec une croissance moyenne des capacités d’environ 70% par an depuis 2015.

Ensemble ces trois pays dont les deux plus peuplés au monde représentent 60% de la nouvelle capacité solaire totale, soit environ 1 TW ajouté dans le monde depuis 2015. Au cours des trois premiers trimestres de 2025, ces trois pays ont atteint environ un dixième de leur électricité produite par du solaire : 12% au Brésil, 11% en Chine et près de 9% en Inde.

La Chine, l’Inde et le Brésil mènent le bal

Augmentation de la production électrique solaire au Brésil, en Chine et en Inde en pourcentages de la production totale. Source : Ember.

La Chine est devenue le leader mondial incontesté dans le domaine de la production et de la fabrication d’énergie solaire, atteignant son objectif national d’installer 1.200 GW d’énergie éolienne et solaire d’ici 2030, avec six ans d’avance, en 2024.

En Inde, la production d’électricité solaire a dépassé celle de la bioénergie en 2017, celle du nucléaire en 2019 et celle du gaz et de l’éolien en 2021. Elle est désormais la troisième source d’électricité en Inde, derrière l’hydroélectricité (7,7 % en 2024) et le charbon (75 %). Mais elle devrait avoir dépassé l’hydroélectricité en 2025 et être à la deuxième place.

Au Brésil, la production d’électricité solaire a dépassé celle du nucléaire en 2021, celle du charbon et du gaz en 2022, et celle de la bioénergie en 2023. En 2024, l’énergie solaire représentait 9,6% de la production d’électricité du Brésil, se classant en troisième position derrière l’éolien (15%) et l’hydroélectricité (55%).

Maintenant, le défi pour le solaire est de transformer l’abondance en fiabilité. Il est indispensable que les batteries et autres formes de stockage de l’électricité rendent l’énergie solaire disponible à la demande, fournissant de l’électricité non seulement lorsque le soleil brille, mais aussi 24 heures sur 24, 365 jours par an. Des investissements majeurs dans les réseaux sont aussi indispensable pour garantir que l’électricité soit acheminée là où elle est nécessaire. On pourra alors parler de la révolution solaire. Mais pour qu’elle soit décisive, il faudra aussi qu’elle s’accompagne de l’électrification des usages dans les transports, l’industrie et le chauffage. Il faut rappeler que l’électricité à l’échelle mondiale ne représente que 22% de la consommation totale d’énergie…