« L’un des pires scandales sanitaires depuis des décennies », « une famille de 10 000 polluants éternels », « la France empoisonnée à perpétuité », « la pollution sans fin des PFAS » : voilà ce que titrait la presse à propos des PFAS, acronyme anglais de per- and polyfluoroalkyl substances. Il est loin le temps où ces nouveaux composés chimiques étaient admirés et développés pour leurs nombreuses propriétés : antiadhésifs, ignifuges, antitaches, imperméabilisants… Aujourd’hui, c’est plutôt leur toxicité qui inquiète. Cela nous rappelle évidemment l’histoire de l’amiante, un très bon isolant, mais qui s’est révélé hautement toxique. Face à ces scandales à répétition, la question se pose : et si on arrêtait d’inventer de nouveaux matériaux ?

Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un matériau ? C’est une matière que nous utilisons pour fabriquer des objets. Scientifiquement, un matériau est caractérisé par une composition chimique (la concentration en atomes de fer, de silicium, de carbone, d’azote, de fluor…) et une microstructure (l’organisation de ces atomes à toutes les échelles). Ces deux caractéristiques déterminent les propriétés du matériau – mécaniques, électriques, magnétiques, esthétiques… – qui guideront le choix de l’utiliser dans un objet en particulier. Après avoir exploité les matériaux d’origine naturelle, nous avons conçu et produit de très nombreux matériaux artificiels, de plus en plus performants et sophistiqués. Bien sûr, personne ne souhaite revenir à l’âge de fer, mais a-t-on encore besoin de continuer cette course folle ?

D’autant que l’impact sur la santé n’est pas le seul inconvénient des nouveaux matériaux. Ces derniers requièrent souvent des matières premières ayant un impact environnemental majeur. Prenons l’exemple des fameuses terres rares, tels que l’erbium ou le dysprosium, omniprésents dans les aimants des éoliennes ou dans les écrans des appareils électroniques. Leur concentration dans les gisements varie de 1 % à 10 %, à comparer aux plus de 60 % des mines brésiliennes de fer.

On extrait donc énormément de roches pour obtenir une maigre quantité de terres rares. Il reste encore à traiter le minerai, à en séparer les terres rares, ce qui est coûteux en énergie, en eau et en produits chimiques. Donnons aussi l’exemple du titane, étoile montante de l’aéronautique et du secteur biomédical. La transformation de son minerai émet environ 30 tonnes de CO₂ par tonne de titane produite, soit 15 fois plus que pour le minerai de fer.

La mine de Mountain Pass, aux États-Unis en Californie, est un gigantesque gisement de terres rares à ciel ouvert. Tmy350/Wikimedia, CC BY-SA.

Des composés si complexes qu’on ne peut pas les recycler

Autre inconvénient des nouveaux matériaux : leur recyclage est peu performant, voire inexistant, du fait de leurs compositions chimiques complexes. Par exemple, la quatrième génération de superalliages, utilisés dans les moteurs d’avion, contient au moins 10 éléments chimiques différents. Un smartphone en contient facilement une trentaine. Il existe une très grande variété de ces nouveaux matériaux. On dénombre 600 alliages d’aluminium classés dans 17 familles et une centaine de plastiques durs largement utilisés dans l’industrie, bien plus en comptant les nombreux additifs qui y sont incorporés.

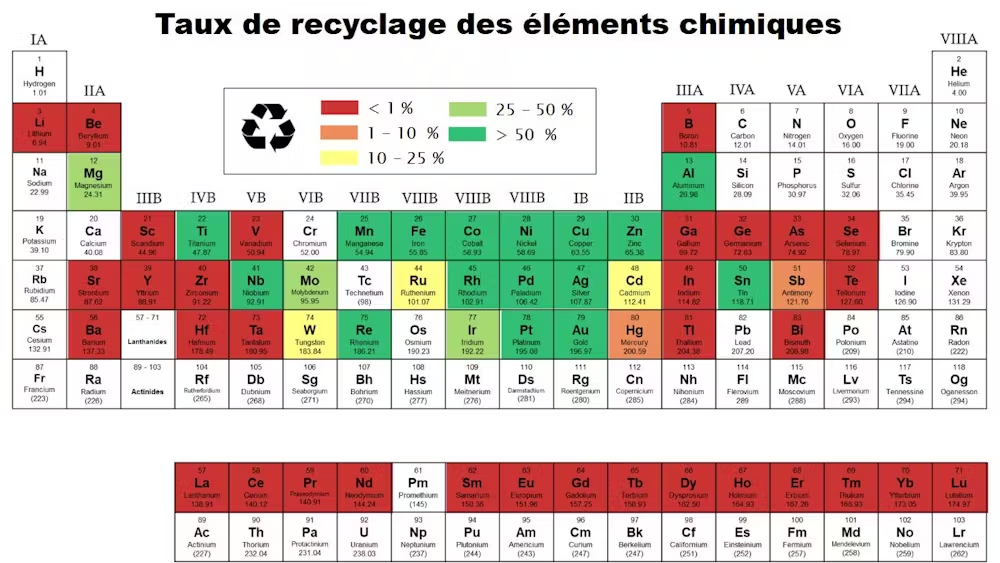

Alors, imaginez nos petits atomes de dysprosium perdus à l’échelle atomique dans un aimant, lui-même imbriqué à d’autres matériaux du moteur de l’éolienne, le tout enseveli sous une montagne de déchets en tous genres. Il existe des techniques capables de trier puis de séparer ces éléments, mais elles font encore l’objet de nombreuses recherches. En attendant, plus d’une trentaine d’éléments chimiques ont un taux de recyclage inférieur à 1 %, autant dire nul.

Estimation du taux de recyclage en fin de vie des métaux et métalloïdes, d’après les données du rapport « Recycling rates of metals : A status report » du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Mathilde Laurent-Brocq/CNRS, Fourni par l’auteur.

Nous aurons pourtant besoin de nouveaux matériaux

Mais, au moins, est-ce que cela vaut la peine de produire et de (trop peu) recycler à grands frais environnementaux ces matériaux ? Laissons de côté les applications gadget et inutiles, tels que les écrans pliables, pour nous concentrer sur la transition énergétique.

Le déploiement des véhicules électriques et des énergies renouvelables semble indissociable du développement des matériaux qui les constitueront. Pour l’énergie nucléaire produite dans les réacteurs de quatrième génération ou par l’ambitieux projet de fusion nucléaire, les matériaux sont même le principal verrou technologique.

Ces nouveaux matériaux tiendront-ils leurs promesses ? Engendreront-ils un bénéfice global pour la société et pour l’environnement ? Le passé nous montre que c’est loin d’être évident.

Prenons l’exemple de l’allègement des matériaux de structure, mené pendant des dizaines d’années, avec l’objectif final (et louable) de réduire la consommation en carburant des véhicules. Ce fut un grand succès scientifique. Néanmoins le poids des voitures n’a cessé d’augmenter, les nouvelles fonctionnalités annulant les gains de l’allègement. C’est ce que l’on appelle l’« effet rebond », phénomène qui se manifeste malheureusement très souvent dès qu’une avancée permet des économies d’énergie et/ou de matériau.

J’ai participé à l’organisation d’une session du Tribunal pour les générations futures (TGF), une conférence-spectacle qui reprend la mise en scène d’un procès pour discuter de grands enjeux de société. La question était « Faut-il encore inventer des matériaux ? » Plusieurs témoins ont été appelés à la barre : des chercheurs en science des matériaux, mais aussi un responsable d’un centre de recherche et développement (R&D) et une autrice de science-fiction. Après les avoir écoutés, les jurés ont répondu « Oui » à une large majorité.

Personnellement, malgré toute la conscience des effets délétères que je vous ai présentés, je pense également que cela reste nécessaire, car nous ne pouvons pas priver les générations futures des découvertes à venir. Actuellement, des laboratoires travaillent sur des matériaux qui permettraient de purifier l’air intérieur ou d’administrer des médicaments de manière ciblée.

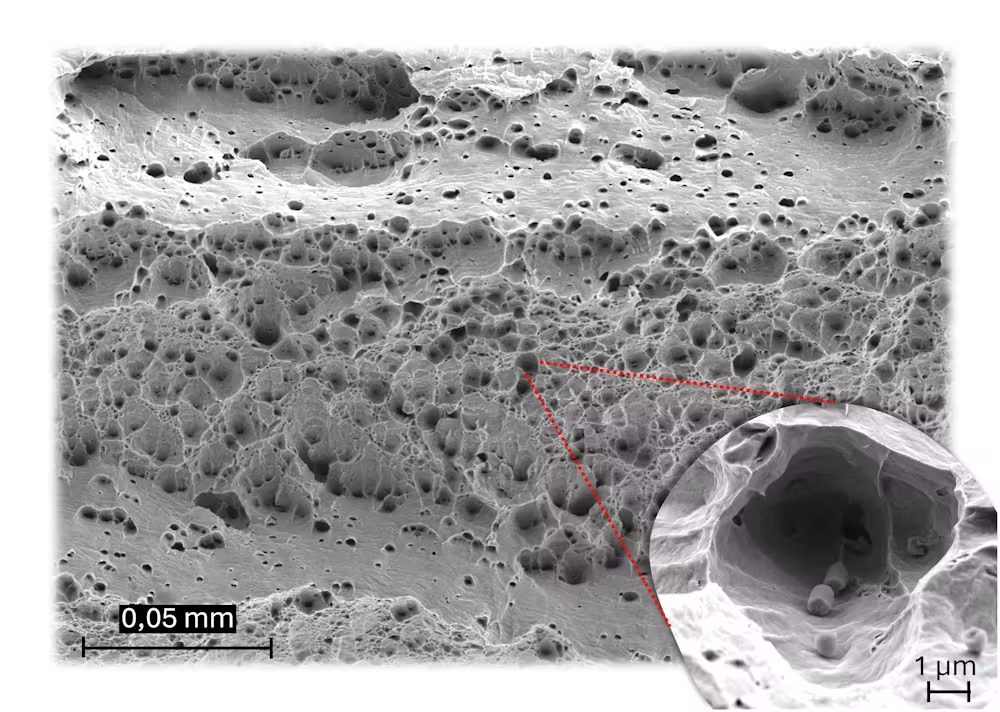

Évidemment que nous souhaitons donner leur chance à ces nouveaux matériaux ! Sans parler des découvertes dont nous n’avons aucune idée aujourd’hui et qui ouvriront de nouvelles perspectives. De plus, nous ne souhaitons pas entraver notre soif de connaissances. Étudier un nouveau matériau, c’est comme explorer des galeries souterraines et chercher à comprendre comment elles se sont formées.

Observations au microscope électronique à balayage de la surface d’un alliage métallique après rupture. « Explorer les galeries », comme sur l’image zoomée en bas à droite, aide à identifier la cause de la rupture. À terme, le but est de concevoir des alliages plus résistants. Mathilde Laurent-Brocq/CNRS, Fourni par l’auteur.

Dès la conception, prendre en compte les impacts environnementaux

Alors oui, continuons à inventer des matériaux, mais faisons-le autrement. Commençons par questionner les objectifs de nos recherches : pour remplir quels objectifs ? Qui tire profit de ces recherches ? Quelle science pour quelle société ?

Ces questions, pourtant anciennes, sont peu familières des chercheurs en sciences des matériaux. La science participative, par exemple grâce à des consultations citoyennes ou en impliquant des citoyens dans la collecte de données, permet de créer des interactions avec la société.

Cette démarche se développe en sciences naturelles où des citoyens peuvent compter la présence d’une espèce sur un territoire. Des collectifs citoyens espèrent même intervenir dans les discussions concernant les budgets et les objectifs des programmes de recherche. En science des matériaux, de telles démarches n’ont pas encore émergé, probablement limitées par le recours fréquent à des équipements expérimentaux complexes et coûteux ou à des simulations numériques non moins complexes.

Ensuite, éliminons dès le départ les applications néfastes et intégrons les enjeux environnementaux dès le début d’un projet de développement d’un matériau. Appliquons la démarche d’écoconception, qui a été définie pour les produits et les services. Évaluons les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la consommation de ressources, la pollution ou encore la perte de biodiversité qui seront induites par la production, l’utilisation et la fin de vie d’un matériau. Pour un nouveau matériau, la plupart de ces informations n’existeront pas et devront donc être mesurées en laboratoire puis extrapolées. C’est un défi en soi et, pour le relever, une unité d’appui et de recherche (UAR) baptisée Unité transdisciplinaire d’orientation et de prospective des impacts environnementaux de la recherche en ingénierie (Utopii), regroupant le CNRS ainsi que plusieurs universités et écoles d’ingénieur, vient d’être créée.

Et dans les nombreux cas de matériaux à l’impact environnemental néfaste, mais aux performances très prometteuses, que faire ? Les superalliages, dont la liste des composants est longue comme le bras, n’ont pas été développés par un irréductible ennemi du recyclage, mais parce que leur tenue à haute température est bien plus intéressante que leurs prédécesseurs. C’est le choix cornélien actuel de nombreux matériaux : performance, parfois au profit de la transition énergétique, ou respect de l’environnement.

Changer notre façon de faire

Pour sortir de cette impasse, un changement de point de vue s’impose. Et si, comme le propose le chercheur en biologie Olivier Hamant, on s’inspirait du vivant pour basculer de la performance vers la robustesse ?

La performance, c’est atteindre à court terme un objectif très précis : une bonne stratégie dans un monde stable aux ressources abondantes. La robustesse au contraire, c’est la capacité de s’adapter aux fluctuations, grâce à de la polyvalence, de la redondance, de la diversité.

Dans notre monde aux aléas croissants, la robustesse est très probablement préférable. Alors, comment l’appliquer aux nouveaux matériaux ? En créant des matériaux réparables, au moins en partie, qui supportent les contaminations du recyclage, ou bien qui s’adaptent à plusieurs applications ? Il semble que tout reste à inventer.

Mathilde Laurent-Brocq Docteure – chercheuse en science des matériaux, Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC); Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original sur The Conversation.